반밀폐 공간 내 통풍구의 위치가 수소-공기 혼합물 벤트 폭연에 미치는 영향

2025 The Korean Hydrogen and New Energy Society. All rights reserved.

Abstract

The explosion experiment was conducted by filling a large-scale structure with hydrogen-air mixture and performing a vented deflagration test to investigate the effects of hydrogen concentration and vent location on the vented deflagration. The results showed that the maximum pressure difference varied by about 2.6 times depending on the vent location, while the external flame behavior did not show significant differences. However, as the hydrogen concentration increased, the maximum flame length also increased. Additionally, when evaluating the performance of the analytical model for calculating maximum reduced overpressure, it was found that the model showed a high degree of agreement with experimental data under roof vent conditions, whereas under side vent conditions, the predicted values were generally lower than the experimental results. Even when applying a conservative model, although the prediction accuracy was improved, challenges in prediction accuracy still remain.

Keywords:

Hydrogen, Vent location, Vented deflagration, Semi-confined space, Overpressure키워드:

수소, 통풍구 위치, 통풍구 폭연, 반밀폐 공간, 과압1. 서 론

전 세계적으로 기후 변화 위기 및 지구온난화를 막기 위하여 탄소중립(carbon neutrality)을 선언하는 국가들이 점차 증가하고 있다. 이와 더불어 태양광, 풍력, 수력, 지열 등의 청정에너지(clean energy)의 사용이 늘어나고 있으며 많은 국가에서 청정에너지의 비중을 확대하기 위하여 다양한 정책을 추진하고 있다. 그중 수소에너지(hydrogen energy)는 기후 변화와 환경 문제를 완화하기 위한 핵심적인 에너지원으로 자리 잡고 있으며 수소를 에너지원으로 활용하기 위한 기반 시설들은 다양한 방식으로 확대되고 있는데 특히 수소 생산, 저장, 운송, 충전, 인프라 중점으로 개발되고 있다1-3). 이와 같이 수소는 친환경에너지 원료로 각광받고 있지만 넓은 가연 범위(4-75%)를 갖고 있으며 최소 점화에너지(minimum ignition energy)가 낮아 누출 시 분출 화재(jet fire)나 폭발(explosion)로 이어질 수 있는 잠재적 위험성을 항상 내포하고 있다4). 더욱이 밀폐된 공간 내에서 수소 폭발이 발생하는 경우 건물 및 설비 등에 심각한 손상을 입힐 수 있다. 반면 개방된 공간에서 폭발이 발생하는 경우 초기에 형성된 화염 선단에서의 압축이 크지 않고 반사 압력(reflected pressure)이 크게 쌓이지 않아 밀폐된 공간에 비해 과압(overpressure)과 충격(impulse)이 낮다5). 이에 대부분의 수소 설비 등은 밀폐된 건물 내부보다는 개방된 공간에 설치하여 폭발로부터 받을 수 있는 피해를 최소화하고자 한다. 하지만 외기에 노출된 수소 설비 등의 손상을 최소화하며 폭발 시 발생할 수 있는 파편(fragment) 또는 폭풍파(blast wave) 등에 대한 위험성을 낮추고 또한 주민 수용성을 확보하기 위하여 밀폐 혹은 반밀폐 공간에 수소 기반 시설을 구축하는 경우도 있다6). 이 경우 우발적인 폭발로 인한 위험성이 높아 구획 내 환기가 중요하며 폭발로 인한 피해를 감소시키기 위한 조치 방안이 필요하다. 이러한 조치 방안으로 폭발 통풍구(explosion vent)가 광범위하게 사용되고 있으며7) 이와 관련된 많은 연구가 진행되고 있다. 주로 폭발 시 구획 내에서 발생한 초기 압력을 완화시키는 것을 목표로 폭발 통풍구의 사이즈, 점화의 위치, 장애물 등의 조건을 변수로 설정하여 초기 압력을 완화시킬 수 있는 방법 등을 제안하고 있다8-15). 또한 폭발 초기의 압력을 결정짓는 요인들과 외부로 분출되는 화염의 거동과의 상관관계를 분석하는 연구들도 활발히 이루어지고 있다16,17). 그러나 대부분의 연구들은 소형 chamber를 이용하여 폭발 실험을 수행하고 있으며 large-scale 실험을 대상으로 한 연구들은 많지 않다. 특히 콘크리트 구조물을 대상으로 한 연구는 거의 없는 것으로 조사되고 있다. 이와 같이 기존의 연구들만으로 수소 기반 시설 내의 폭발 위험성을 정량적으로 평가하거나 폭발 통풍구를 통한 완화 효과를 체계적으로 규명하는 데 한계가 있다.

따라서 본 연구에서는 수소 기반 시설 내 우발적인 폭발로 인하여 발생할 수 있는 건물 및 설비 등의 손상을 최소화하면서 외부로 발산되는 폭풍파 및 화염으로부터 피해 영향을 줄이기 위한 방안 등을 실험적으로 검토하고자 한다. 통풍구 폭발(vented deflagration) 실험은 large-scale로 제작된 콘크리트 실험체에서 수행하였으며 폭발 통풍구의 위치에 따른 압력 감쇠 효과 등을 실험적으로 비교 분석하였다.

2. 수소-공기 혼합물의 벤트 폭연 실험

2.1 실험체 및 각종 장비 개요

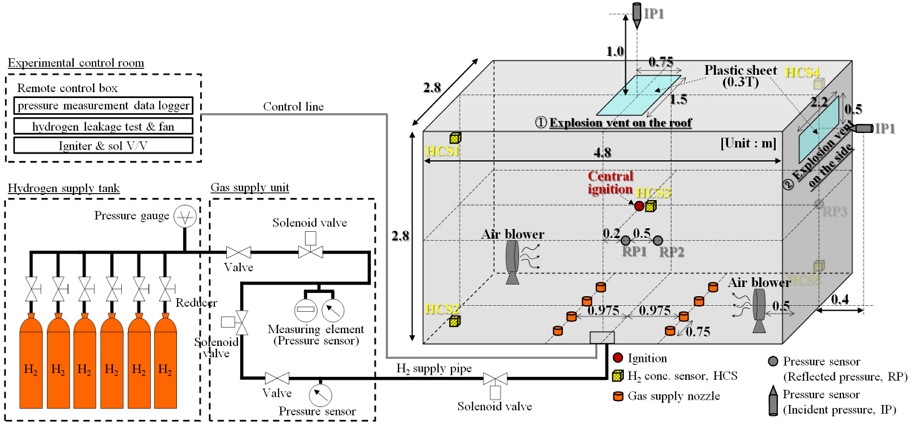

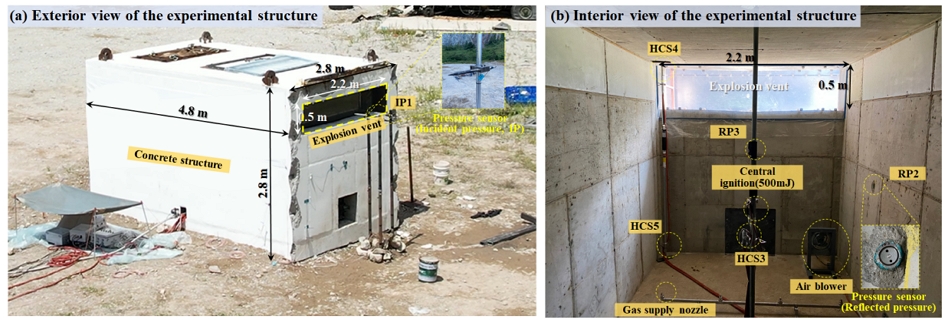

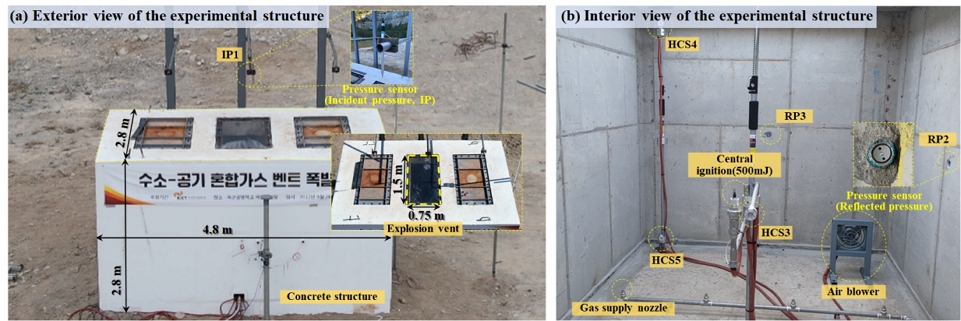

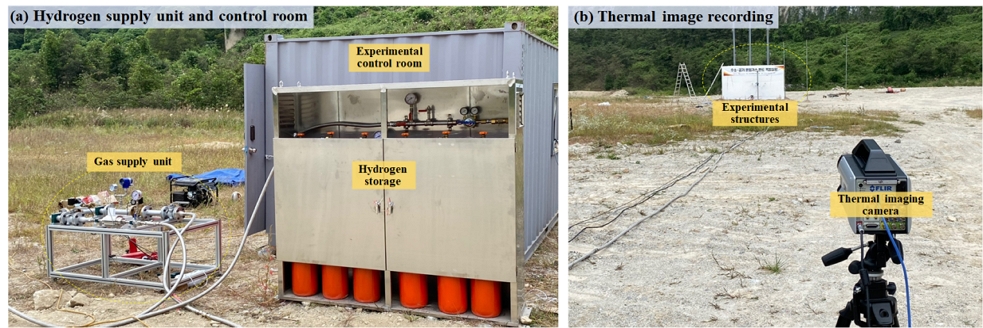

수소-공기 혼합물 통풍구 폭발 실험에서 사용한 실험체의 사진을 Figs. 1, 2에 나타냈으며 실험의 개요를 Fig. 3과 Table 1에 각각 나타냈다. 실험체는 콘크리트로 제작된 구조체로 크기는 가로(W) 4,800 mm, 세로(D) 2,800 mm, 높이(H) 2,800 mm이며 두께는 300 mm이다. 이 실험체는 large-scale로 제작되었으며 전체 체적은 37.63 m3에 달한다. 폭발 통풍구는 직사각형 형태로 실험체의 우측면 상단(side vent)에 가로(W) 2,200 mm, 세로(D) 500 mm와 상부 중앙부(roof vent)에 가로(W) 750 mm, 세로(D) 1,500 mm의 크기로 각각 설치하였다.

Overview of the experimental structure (side vent). (a) Exterior view of the experimental structure. (b) Interior view of the experimental structure

Overview of the experimental structure (roof vent). (a) Exterior view of the experimental structure. (b) Interior view of the experimental structure

폭발 실험에 사용한 각종 계측 장비의 설치 현황은 Figs. 1, 2와 같다. 각종 계측 장비의 설치 위치는 폭발 통풍구 조건(side 및 roof vent) 모두 동일하게 설정하였다. 반사 압력(reflected pressure, RP1-3)은 구획 내 수소-공기 혼합물 폭발로 인해 발생한 과압을 측정하기 위하여 3곳(RP1-3)에 각각 설치하였다. 입사 압력(incident pressure, IP1)은 외부로 발산되는 과압을 측정하기 위하여 roof vent의 수직 방향으로 1.0 m, side vent의 수직 방향으로 0.4 m 위치에 각각 1개씩 설치하였다. 수소 농도 센서(hydrogen concentration sensor, HCS1-5)는 내부 전체 공간에서의 농도 값을 모니터링하기 위하여 내부 5곳(HCS1-5)에 각각 설치하였다. 수소가스 공급은 일정한 유량으로 구획 내 바닥에 설치된 노즐을 통해 수소가스를 공급하기 위하여 mass flow controller (MFC)를 이용하였다. Fan은 실험체 내 수소-공기 혼합물을 균질 상태의 환경으로 조성하기 위하여 설치하였다. 점화는 전기식 스파크 점화 시스템을 사용하였으며 본체 내 중앙에 설치하였다.

2.2 벤트 폭연 실험의 조건 및 방법

본 연구에서는 side vent 및 roof vent 조건을 대상으로 수소-공기 혼합물의 폭발 위험성을 비교 분석하기 위하여 폭발 실험을 농도별(20-40%)로 각각 1회씩 실시하였으며 수소-공기 혼합물 통풍구 폭발 실험의 조건 및 각종 계측 장비를 Table 2와 Table 3에 각각 나타냈다. Hydrogen concentration의 조건은 최대 폭발 강도를 갖는 약 29.0% (실제 설정값 30%)를 기준으로 10% 증감시킨 20%와 40%로 총 3가지 조건을 설정하였다. 통풍구 면적은 NFPA 68 (2013)18)에 제시된 식 (1)의 최소 필요 통풍구 면적(A0=1.09 m2)에 상응하는 11.00 m2 (side vent)와 11.25 m2 (roof vent)로 설정하였다. 또한 폭발 통풍구 조건에 대한 vent coefficient (KV)는 식 (2)에 제시된 방법에 따라 계산되어 Table 1에 나타냈다.

| (1) |

| (2) |

- A0: vent area calculated (m2).

- As: enclosure internal surface are (m2).

- ρu: mass density of unburned gas-air mixture (kg/m3).

- Pred: maximum pressure developed in a vented enclosure during a vented deflagration (bar-g).

- Su: fundamental burning velocity (m/s).

- Pmax: maximum pressure (bar-g).

- Gu: sonic flow mass flux (kg/m2-s).

- λ: ratio of gas-air mixture burning velocity.

- Cd: vent flow discharge coefficient.

- ρu: mass density of unburned gas-air mixture (kg/m3).

- γb: ratio enclosure pressure prior to ignition (bar-g).

- AV: area of the vent (m2).

- V: volume of enclosed space (m3).

- KV: vent coefficient (-).

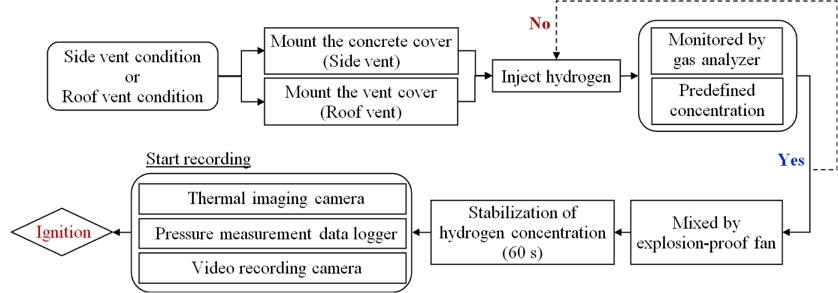

수소-공기 혼합물 폭발 실험의 프로세스를 Fig. 4에 나타냈으며 실험 전경 사진을 Fig. 5에 나타냈다. 각종 데이터 수집 시스템, 수소가스 공급 시스템 등은 컨트롤 룸에 위치시켜 실험체와 멀리 떨어진 곳에서 원격으로 제어하였다.

Photo of the vented deflagration experiment site. (a) Hydrogen supply unit and control room. (b) Thermal image recording

본 폭발 실험 방법은 폭발 통풍구를 얇은 비닐 시트(두께 0.2 mm 이하)로 밀봉하여 실험체 내 수소가스를 주입할 수 있도록 밀폐 공간의 환경을 조성하였다. 밀폐된 실험체 내로 일정 유량의 수소가스를 주입할 수 있도록 MFC를 사용하여 제어하였으며 바닥에 설치된 8개의 노즐(2.8 mm)을 통해 수소가스를 안정적으로 공급하였다. 구획 내 설치된 농도 분석기를 통해 지속적으로 모니터링하면서 농도 목표치의 3% 범위 내에 들어올 때 공급을 중단하였다. 그리고 실험체 내 설치된 송풍기를 이용하여 수소와 공기가 균질한 상태로 잘 섞이도록 유도하였다. 이후 수소 농도가 안정화되면 각종 계측 장비를 활성화시키고 점화 시스템을 이용하여 혼합된 가스에 점화하였다. 점화 직후 즉시 폭발이 발생하였으며 data logger에 연결된 압력센서를 이용하여 입사 및 반사 압력을 100만 분의 1초 단위로 측정하였다. 또한 실험체 전방에 배치된 열화상 카메라를 통해 외부 화염 거동을 촬영하였다.

3. 실험 결과 및 고찰

3.1 벤트 폭연 실험의 과압(overpressure)결과

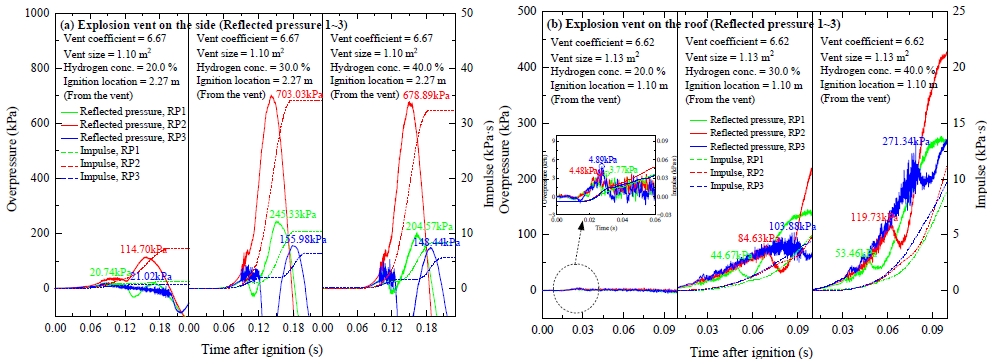

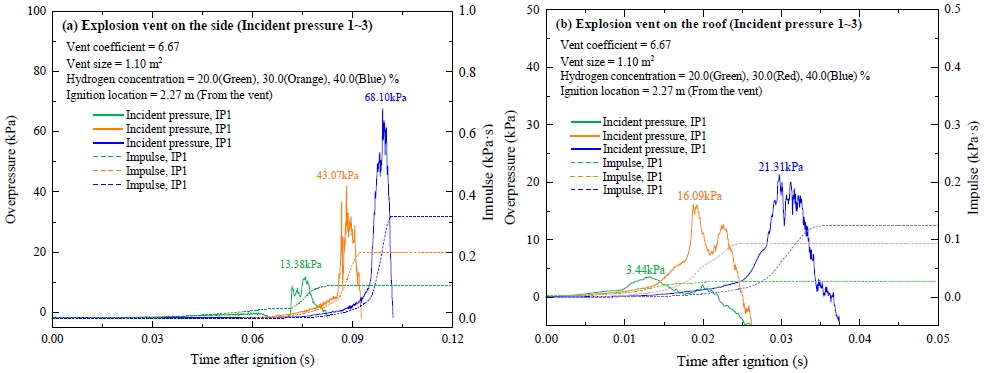

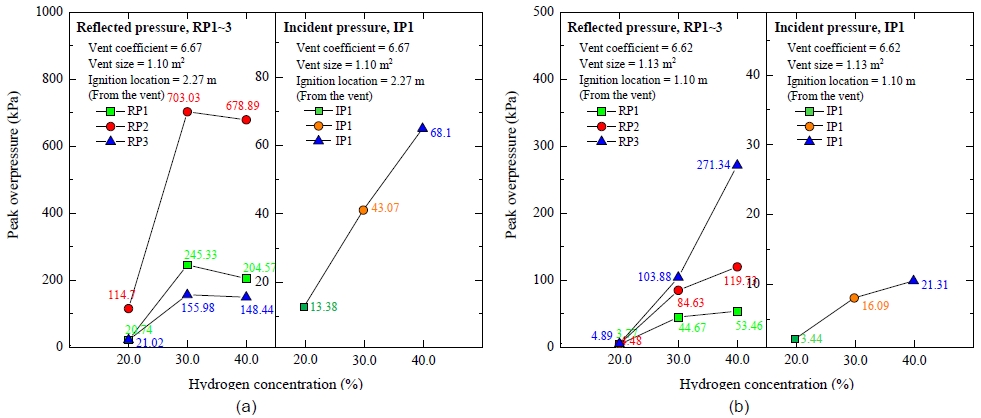

수소 농도별 통풍구의 위치에 따른 overpressure결과는 내부에서 측정된 reflected pressure (RP1-3)와 폭발 통풍구로부터 배출되어 외부에서 측정된 incident pressure (IP1)의 결과로 나누어 Figs. 6, 7에 각각 나타냈으며 결과 그래프에는 overpressure에 대한 impulse 값을 함께 나타냈다. 또한 reflected pressure (RP1-3)와 incident pressure (IP1)에서 측정된 peak overpressure 결과 값을 Fig. 8에 나타냈다. 수소 농도 20%일 때 side vent 조건에서의 반사 압력 결과는 RP2에서 114.70 kPa의 최대 압력이 측정되었으며 RP1과 RP3에서는 20.74, 21.02 kPa의 압력이 측정되었다. 이때 최대 입사 압력(IP1)은 13.38 kPa로 측정되었다. 반면 roof vent 조건에서의 최대 반사 압력 결과는 RP3에서 4.89 kPa로 side vent 조건에 비해 내부의 압력은 거의 측정되지 않은 것으로 나타났다. 이는 수소-공기 혼합물이 점화에 의하여 폭발이 일어나지 않고 열과 빛만 수반한 형태의 flash fire가 발생한 것으로 보인다. 수소 농도 30%일 때 side vent 조건에서는 RP2에서 703.03 kPa의 최대 압력이 측정되었으며 RP1과 RP3에서는 각각 245.33, 155.98 kPa의 압력이 측정되었다. 이때 최대 입사 압력(IP1)은 43.07 kPa로 측정되었다. 실험 결과 수소 농도가 높아질수록 내부 reflected pressure는 함께 증가하다가 수소 농도 30%인 시점을 정점으로 peak overpressure가 낮아지는 것으로 나타났으며 반대로 외부 incident pressure의 경우 수소 농도와 함께 높아지는 경향을 보였다. 수소 농도가 증가하면 산소 농도가 상대적으로 부족해져 폭발 반응의 효율성이 감소하고(수소-공기의 equivalence ratio [Ø] 1.0일 때 수소 농도 29.0%) 이에 따라 발생하는 열과 가스의 양이 줄어들어 내부 압력이 낮아지는 경향을 보인다. 반면 외부 압력은 수소 농도가 증가함에 따라 혼합물의 전체 부피나 가스의 반응성이 변화하면서 외부 환경의 영향을 받아 증가한 것으로 보인다. 수소 농도 40%일 때 roof vent 조건에서는 RP3에서 271.34 kPa의 최대 압력이 측정되었으며 RP1과 RP2에서는 각각 53.46, 119.73 kPa의 압력이 측정되었다. 이때 최대 입사 압력(IP1)은 21.31 kPa로 측정되었다.

Reflected pressure results according to hydrogen concentration 20-40%. (a) Explosion vent on the side (reflected pressure 1-3). (b) Explosion vent on the roof (reflected pressure 1-3)

Incident pressure results according to hydrogen concentration 20-40%. (a) Explosion vent on the side (incident pressure 1-3). (b) Explosion vent on the roof (incident pressure 1-3)

Results of the peak overpressure as a function of hydrogen concentration. (a) Explosion vent on the side (peak overpressure). (b) Explosion vent on the roof (peak overpressure).

통풍구 조건별에 따른 최대 압력은 약 2.6배의 차이를 보이며 구획 내 최대 압력은 각각 다른 위치에서 측정된 것을 알 수 있다. 이는 통풍구 위치에 따라 구획 내 공기의 흐름 패턴이 달라지고 이로 인하여 압력 분포가 변화하기 때문으로 보인다. 따라서 통풍구의 위치와 배치가 압력 분포에 중요한 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

3.2 수소 농도별 통풍구 위치가 화염 거동에 미치는 영향

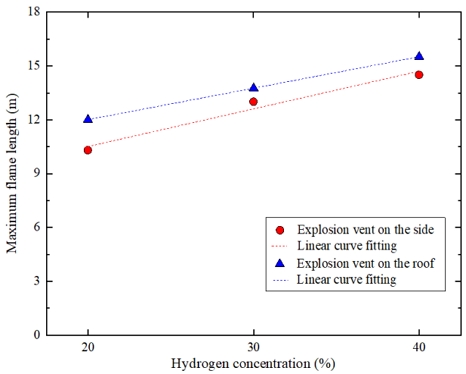

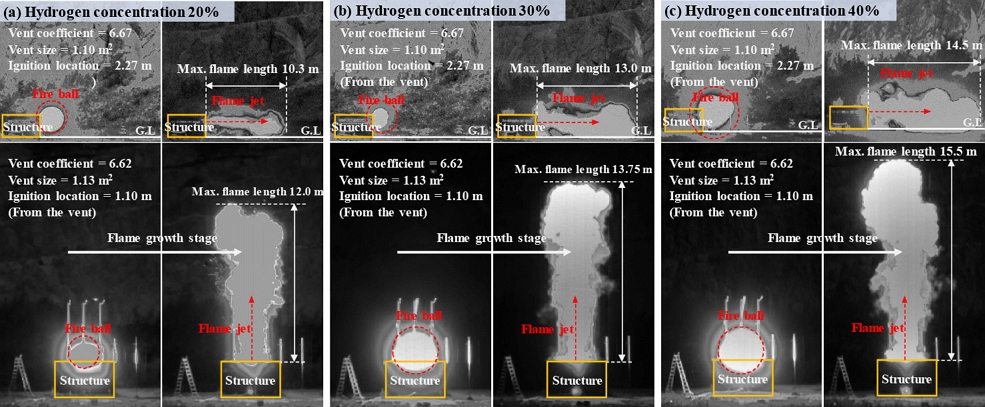

통풍구 조건에 따른 외부 화염 거동을 수소 농도별로 Fig. 9에 각각 나타냈으며 최대 화염길이 결과를 Fig. 10에 나타냈다. 실험체 내 수소-공기 혼합물 폭발로 형성된 화염은 폭발 통풍구를 통해 외부로 분출되며 외부로의 화염 진화 과정은 다음 3단계로 진행되었다.

Effect of the vent location on the flame behavior. (a) Hydrogen concentration 20%. (b) Hydrogen concentration 30%. (c) Hydrogen concentration 40%

통풍구 가까이에 형성된 combustible cloud의 빠른 연소로 인하여 fireball이 형성되고 몇 초에 걸쳐 화염이 최대 크기로 확장된 후 high-speed vented outflow에 의해 밀려나면서 flame jet가 형성되었다. 이와 같이 두 조건 모두 mushroom cloud 형태의 화염보다 제트 화염의 형태로 형성되는 것으로 나타났다. 이는 실험체 내부에서 대칭적으로 화염이 전파되면서 부분적으로 연소되지 않은 혼합물은 통풍구를 통해 배출되고 배출된 혼합물은 통풍구 외부에서 점화되어 뚜렷한 외부 폭발을 유발하게 되며 내부 화염 전파는 균형을 이루기 때문이다. 외부 화염은 명확한 Mach 디스크와 비교적 균일한 확장을 보인다.

동일한 수소 농도 조건에서의 최대 화염길이 결과를 보면 side vent 조건에서의 최대 화염길이가 roof vent 결과에 비해 상대적으로 긴 것으로 나타났지만 그 차이는 크지 않은 것을 알 수 있다. 또한 폭발 통풍구의 위치와 관계없이 수소 농도가 20%에서 40%로 증가함에 따라 최대 화염길이도 함께 증가하는 결과를 보인다. 이는 수소 농도가 증가함에 따라 연소 반응이 가속화되어 화염의 전파 속도가 증가하며 이로 인하여 화염의 길이가 연장되고 폭발 시 에너지 방출량도 증가한 것으로 보인다.

3.3 기존 예측식과 실험 결과와의 비교 분석

폭발 압력을 주어진 수준으로 감소시키기 위하여 요구되는 환기 면적을 계산하거나 환기 면적에 따른 overpressure를 예측하는 데 사용되는 Molkov’s best-fit model19,20)을 이용하여 계산된 overpressure와 본 연구에서 도출된 실험값을 비교 분석한 결과를 Fig. 11에 나타냈다. best-fit model을 이용하여 계산된 overpressure는 식 (3)에 따라 계산되며 turbulent Bradley number는 식 (5)에 따라 계산된다.

| (3) |

| (4) |

- Pi: initial pressure (Pa abs).

- Pred: reduced pressure (Pa gauge).

- Brt: turbulent Bradley number (-).

| (5) |

| (6) |

- Ei: combustion products expansion coefficient (-).

- ϒu: specific heat ratio for unburned mixture.

- π0: “Pi” number.

- χ/μ: deflagration-outflow interaction (DOI) number.

- F: vent area (m2).

- V2/3: enclosure surface area (m3).

- cui: speed of sound (m/s).

- Sui: laminar burning velocity (m/s).

- Ei: combustion products expansion coefficient (-).

본 실험의 조건(hydrogen concentration, vent location)에 따라 도출된 실험값과 Molkov’s best fit model을 이용하여 예측한 overpressure를 비교하면 Fig. 11에 표시된 대로 roof vent 조건에서 예측된 값(Pred)은 실험값과의 높은 정확도를 보이며 conservative model을 이용한 예측값은 실험값보다 최대 약 2.5배 정도 보수적인 값을 보여주고 있다. 반면 side vent 조건에서 예측된 값은 측정된 값에 비해 전체적으로 낮게 예측되며 conservative model을 이용한 예측값에서 어느 정도 개선되지만 예측은 어려운 것으로 보인다.

실험 결과 기존 Molkov’s best-fit model을 이용하여 roof vent 조건에서는 실험값과의 높은 일치도를 보이는 반면 side vent 조건에서는 예측값이 실험값에 비해 전체적으로 낮게 나타났다. 이를 보면 conservative model을 적용하더라도 예측 정확도가 개선되긴 하나 여전히 예측에 어려움이 있다는 점을 알 수 있다. 따라서 다양한 vent location에 대해 보다 정교한 모델링이 필요하며 특히 side vent 조건에서의 예측 정확도를 높이기 위한 추가적인 연구가 요구된다.

4. 결 론

본 연구에서는 수소 기반 시설 내 우발적인 폭발로 발생할 수 있는 위험성을 줄이기 위한 방안을 실험적으로 검토하였다. 벤트 폭연 실험은 large-scale의 직육면체로 제작된 콘크리트 실험체에서 수행하였으며 vent location과 hydrogen concentration 조건이 vented deflagration에 미치는 영향을 조사하였다. 주요 결론은 다음과 같이 요약된다.

통풍구 조건에 따른 최대 압력 차는 약 2.6배 차이를 보였으며 구획 내 최대 압력은 통풍구 위치에 따라 달라졌다. 이는 통풍구 위치에 따라 공기의 흐름 패턴이 변화하고 그로 인하여 압력 분포도 달라지기 때문으로 보인다. 따라서 통풍구의 위치와 배치가 압력 분포에 중요한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 동일한 수소 농도 조건에서의 최대 화염길이는 side vent 조건에서 roof vent에 비해 상대적으로 길었지만 차이는 크지 않았다. Molkov’s best-fit 모델을 적용한 결과 roof vent 조건에서는 실험값과 높은 일치도를 보인 반면 side vent 조건에서는 예측값이 실험값에 비해 전체적으로 낮았다. Conservative 모델을 적용하였을 때 예측 정확도는 개선되었지만 여전히 예측에 어려움이 있었다.

Large-scale 실험에서는 외부 온도 및 습도와 같은 환경 변수의 직접적 혹은 간접적 영향으로 인하여 실험 결과에 차이가 발생한 것으로 판단된다. 또한 이러한 실험에서 사용되는 농도 측정 방식은 일반적으로 널리 수용되고 있으나 측정 오차로 인한 한계가 존재한다. 따라서 향후 연구에서는 농도 측정의 불확실성이 결과에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대하여 보다 신중하게 고려할 필요가 있다. 아울러 다양한 벤트 위치에 대해 보다 정교한 모델링이 요구되며 특히 large-scale 실험의 side vent 조건에서의 예측 정확도 향상을 위한 추가적인 연구가 필요하다.

Acknowledgments

본 연구는 과학기술정보통신부 한국건설기술연구원 연구운영지원비지원사업(주요사업)으로 수행되었습니다(과제 번호 20250242-001, 수소도시 기반시설의 안전 및 수용성 확보기술 개발).

References

-

Y. Cheon, “Review of global carbon neutral strategies and technologies”, Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers, Vol. 59, No. 1, 2022, pp. 99-112.

[https://doi.org/10.32390/ksmer.2022.59.1.099]

- E. Kim, “Major projects and future considerations in 2020 according to the hydrogen economy revitalization road map”, NABO Focus, Vol. 7, 2019. Retrieved from https://www.nabo.go.kr/Sub/01Report/recent_ajaxBoard.jsp?bid=68&item_id=7060&arg_id=7060&funcSUB=view, .

- Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE), “Leap to become a world-class hydrogen economy leader-government, hydrogen economy revitalization road map announcement”, MOTIE, 2019. Retrieved from https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156313559, .

-

M. Groethe, E. Merilo, J. Colton, S. Chiba, Y. Sato, and H. Iwabuchi, “Large-scale hydrogen deflagrations and detonations”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 32, No. 13, 2007, pp. 2125-2133.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2007.04.016]

-

Y. Sato, H. Iwabuchi, M. Groethe, E. Merilo, and S. Chiba, “Experiments on hydrogen deflagration”, Journal of Power Sources, Vol. 159, No. 1, 2006, pp. 144-148.

[https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.04.062]

- Y. Kim, B. Park, U. G. Yoon, J. S. Kim, and I. J. Hwang, “An experimental study on the characteristics of hydrogen-air deflagration in confined/semi-confined space”, Proceeding of the Korean Society of Mechanical Engineers 2022 Annual Conference, 2022, pp. 1191-1192. Retrieved from https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11182229, .

-

U. G. Yoon, B. Park, W. Kim, and Y. Kim, “Large scale experiment of a roof vented deflagration of high-concentration hydrogen-air mixtures”, Process Safety and Environmental Protection, Vol. 184, 2024, pp. 1411-1423.

[https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.02.049]

-

C. R. Bauwens, J. Chaffee, and S. B. Dorofeev, “Vented explosion overpressures from combustion of hydrogen and hydrocarbon mixtures”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 36, No. 3, 2011, pp. 2329-2336.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.04.005]

-

C. R. Bauwens, J. Chao, and S. B. Dorofeev, “Effect of hydrogen concentration on vented explosion overpressures from lean hydrogen–air deflagrations”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 36, No. 22, 2012, pp. 17599-17605.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.04.053]

-

T. Skjold, H. Hisken, S. Lakshmipathy, G. Atanga, L. Bernard, M. van Wingerden, K. L. Olsen, M. N. Holme, N. M. Turøy, M. Mykleby, and K. van Wingerden, “Vented hydrogen deflagrations in containers: effect of congestion for homogeneous and inhomogeneous mixtures”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 44, No. 17, 2019, pp. 8819-8832.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.010]

-

P. Li, P. Huang, Z. Liu, B. Du, and M. Li, “Experimental study on vented explosion overpressure of methane/air mixtures in manhole”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 374, 2019, pp. 349-355.

[https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.04.046]

-

Z. Tang, J. Li, J. Guo, S. Zhang, and Z. Duan, “Effect of vent size on explosion overpressure and flame behavior during vented hydrogen–air mixture deflagrations”, Nuclear Engineering and Design, Vol. 361, 2020, pp. 110578.

[https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2020.110578]

-

W. Liu, J. Guo, J. Zhang, and S. Zhang, “Effect of vent area on vented deflagration of hydrogen–methane–air mixtures”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 46, No. 9, 2021, pp. 6992-6999.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.11.123]

-

Y. Chen, Z. Li, C. Ji, and X. Liu, “Effects of hydrogen concentration, non-homogenous mixtures and obstacles on vented deflagrations of hydrogen-air mixtures in a 27 m3 chamber”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 45, No. 11, 2020, pp. 7199-7209.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.11.082]

-

U. Yoon, B. Park, I. Hwang, W. Kim, and Y. Kim, “Effect of ignition location on a vented deflagration of hydrogen-air mixtures in semi-confined space”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 35, No. 4, 2024, pp. 415-427.

[https://doi.org/10.7316/JHNE.2024.08.35.4.415]

-

J. Wang, J. Guo, F. Yang, J. Zhang, and S. Lu, “Effects of hydrogen concentration on the vented deflagration of hydrogen-air mixtures in a 1-m3 vessel”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 43, No. 45, 2018, pp. 21161-21168.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.09.108]

-

J. Guo, C. Wang, X. Liu, and Y. Chen, “Explosion venting of rich hydrogen-air mixtures in a small cylindrical vessel with two symmetrical vents”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42, No. 11, 2017, pp. 7644-7650.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.05.097]

- National Fire Protection Association (NFPA), “NFPA 68: standard on explosion protection by deflagration venting”, NEPA, 2023. Retrieved from https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-68-standard-development/68, .

-

V. Molkov and M. Bragin, “Hydrogen–air deflagrations: vent sizing correlation for low-strength equipment and buildings”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, No. 2, 2015, pp. 1256-1266.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.11.067]

-

V. V. Molkov, “Unified correlations for vent sizing of enclosures at atmospheric and elevated pressures”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 14, No. 6, 2001, pp. 567-574.

[https://doi.org/10.1016/S0950-4230(01)00037-7]