반밀폐공간에서 수소 누출 시 강제 환기 영향에 대한 수치적 연구

2025 The Korean Hydrogen and New Energy Society. All rights reserved.

Abstract

Hydrogen is highly dangerous during a leak due to its low ignition energy and wide flammability range. While KGS standards regulate hydrogen charging stations, most studies focus on small leaks, emphasizing the need for broader analysis. In this study, hydrogen molar fractions for leak sizes of 0.23, 0.72, 2.26, and 7.16 mm were evaluated at 10, 50, 100, 200, and 300 air change per hour (ACH) ventilation rates. A uniform molar fraction was observed at 10 ACH, and effective ventilation was initiated at 100 ACH for scenario A and 200 ACH for scenario B, C, and D. Therefore, it is thought that if the performance of the gas detector is improved, the hydrogen level in the semi-closed space can be further reduced.

Keywords:

Semi-closed space, Hydrogen leakage, Forced exhaust, CFD, ACH키워드:

반밀폐공간, 수소 누출, 강제 배기, 전산유체역학, 시간당 공기 교환 횟수1. 서 론

탄소중립 목표 달성을 위하여 수소는 핵심 청정 에너지원으로 생산, 저장, 운송 부문에서 다양하게 활용되고 있다. 국내에서도 수소경제 확산을 위하여 수소 생산을 확대하고 저장 및 운송 부문의 성장을 유도하여 수소전기차와 수소충전소 보급을 확충하고 있다1). 2019년 「수소경제 활성화 로드맵」에 따르면 수소충전소는 2022년 현재 310개소에서 2040년까지 1,200개소 이상 구축될 것으로 예상된다2). 그러나 수소충전소의 경우 초기 설치비용과 운영비용이 높고 공간적 제약이 있어 설치까지 많은 시간과 비용이 소요된다3). 이에 현행 입지 규제를 완화하기 위한 「융・복합 패키지형 및 이동식 자동차 충전소 시설기준 등에 관한 특례기준」이 개정되어 하나의 컨테이너 안에 수소 충전 주요 설비가 모듈화된 패키지형 수소충전소 구축이 가능해졌다4). 패키지형 수소충전소는 주로 ISO 국제 표준에 따른 40 ft 규격 및 이와 유사한 크기 또는 용적에서 수소를 취급하고 있다5).

하지만 수소는 최소 점화 에너지(0.02 mJ)가 매우 낮고 인화 범위(4-75 vol%)가 넓어 수소충전소에서 수소가 누출될 경우 화재 및 폭발 위험이 크게 증가한다6). 특히 패키지형 수소충전소는 20-82 MPa의 고압으로 운전되기 때문에 압축기와 저장용기 등에서 누출될 가능성이 높고 대형 화재 및 폭발 사고로 이어질 가능성이 크다7). 따라서 반밀폐공간에서 수소가 누출될 경우 긴급 차단 장치 및 환기 설비를 통해 화재 및 폭발로 인한 2차 사고를 예방하는 것이 필요하다.

선행 연구에서 Kim과 Hwang8)은 수소와 유사한 확산 거동을 가지는 헬륨을 이용한 실험을 통해 computational fluid dynamic (CFD) 시뮬레이션을 검증하였고 검증된 CFD 시뮬레이션으로 강제 환기에 따른 산소와 수소 농도를 분석하였다. 그 결과 시간당 공기 교환 횟수(air change per hour, ACH)가 증가할수록 산소 농도가 초기 상태로 돌아오는 시간이 단축되고 수소 누출 위험이 크게 줄어드는 것으로 확인되었다. De Stefano 등9)은 밀폐공간 내부에 가스 검지기를 설치하여 수소의 층화 현상을 분석하였다. 그 결과 수소의 누출 속도가 감소할 경우 공간 내 혼합물이 일정한 조성에 도달하는 데 소요되는 시간이 증가하는 것으로 확인되었다. Jang과 Hwang10)은 수소를 취급하는 연료 전지실의 최적의 환기구 배치를 설계하기 위하여 CFD 시뮬레이션을 통해 환기 특성을 분석하였다. 그 결과 급기구는 하단부에 설치하는 것이 수소 농도 저감에 효과적이며 가스 검지기를 설치할 경우 누출될 가능성이 큰 설비를 중심으로 상부에 설치하는 것이 안전성을 확보하는 데 유리한 것으로 확인되었다. Hwang 등11)은 소형 선박의 수소 저장 설비실에서 수소 누출 시 CFD 시뮬레이션을 통해 누출 방향과 배기구 위치에 따른 수소 농도 변화를 분석하였다. 그 결과 배기구 위치가 높아질수록 공간 내 수소 농도가 감소하고 누출 방향에 따른 농도의 표준편차가 줄어드는 것으로 나타났으며 환기 효과는 누출 방향보다 누출 속도와 배기구 위치에 따라 영향을 많이 받는 것으로 확인되었다.

선행 연구들은 수소 누출과 가스 검지기의 위치에 따른 환기 영향을 개별적으로 분석하였으나 누출량에 따른 환기 영향의 분석은 상대적으로 부족하였다. 다만 몇몇 연구에서는 수소충전소 관련 지침에 따라 환기량을 산정하여 ACH의 효과적인 환기 방안을 제시하였으나 저압 및 소량의 누출로 가정하여 환기 영향을 분석하였으므로 실제 고압에서 취급되는 시설에 적용하기에는 어려운 측면이 있다.

따라서 본 연구에서는 패키지형 수소충전소에서 고압의 수소가 누출될 경우 강제 환기의 영향을 분석하고자 한다. 우선 환기 조건을 선정하기 위하여 기술 기준에 따라 환기량을 산정하였으며 다음으로 시나리오별 환기 횟수 변화에 따른 수소 누출 시뮬레이션을 수행하였다. 마지막으로 시나리오별 반밀폐공간 내에 형성되는 수소 농도 변화를 분석하여 강제 환기의 영향을 평가하고자 한다. 결과적으로 본 연구에서는 수소를 취급하는 반밀폐공간 내 강제 환기의 영향을 분석함으로써 수소를 취급하는 시설에서의 안전성 향상을 목표로 한다.

2. 연구 방법

2.1 해석 대상 및 조건

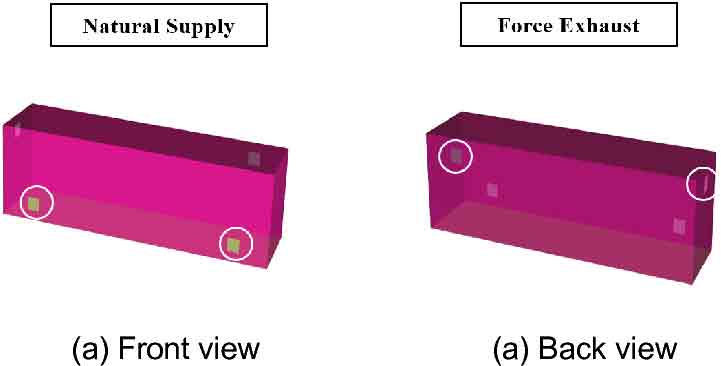

반밀폐공간이란 주로 부분적으로 밀폐된 공간 또는 일부분만 열린 공간을 의미한다12). 해석 대상은 국내 컨테이너 40 ft 규격과 비슷한 용적을 가진 국내 패키지형 수소충전소 모델을 참고하여 2.86×9.80×2.43 m인 내부 용적 68.20 m3를 기준으로 설정하였다13). 급기구와 배기구의 위치는 KGS FP217 기준에 따라 벽면 상부로부터 0.3 m 떨어진 위치에 설정하였다14). 패키지형 수소충전소 모델의 형상은 Fig. 1과 같다.

국내에서는 수소충전소에서 수소 누출 시 폭발성 가스 분위기를 형성하지 않도록 충분한 크기의 급・배기구를 설치하여 내부를 환기하도록 규정하고 있다. 이를 위해 KGS FP217 기준에 따라 다음과 같이 식 (1)을 통해 환기구 면적을 선정하여 식 (2)를 통해 환기량을 결정하고 식 (3)을 통해 반밀폐공간의 환기 속도를 계산할 수 있다14).

| (1) |

| (2) |

| (3) |

식 (1)-(3)에서 QA는 환기구의 총 면적 합계(m2), L은 바닥 길이(m), W는 바닥 폭(m), Qv,min은 최소 환기량(m3/min), QV는 최소 환기 속도(m/min)를 의미한다. 또한 상수 0.03 m2는 바닥 면적 1 m2마다 0.03 m2의 비율로 계산한 환기구의 통풍 가능 면적의 합계이다. 나머지 0.5 m3/min은 바닥 면적 1 m2마다 0.5 m3/min의 환기 용량 상수이며 KGS FP217의 환기 기준을 적용하였다14).

Qvent는 배기구의 총 환기량(m3/min), QA,vent는 배기구의 총 면적 합계(m2)를 의미한다. 위 식을 통해 산정한 환기구 면적은 약 0.7 m2, 환기 속도는 0.3 m/s이다. 반밀폐공간에는 4개의 환기구가 있어 길이와 너비를 각각 0.42 m로 설정하였다. 수소 누출 시 강제 환기를 위하여 상부를 통한 강제 배기 방식을 선택하였고 배기구는 상부 두 곳에 있어 각 배기구에 환기 속도 0.15 m/s를 적용하였다. 각 배기구 면적 및 배기 속도 계산 결과는 Table 1과 같다.

본 연구에서는 패키지형 수소충전소와 같은 반밀폐공간에서 수소 누출 시 2차 사고를 예방하기 위하여 긴급 차단 조건에 따른 강제 환기를 적용하였다. 강제 환기는 내부 공기를 신선한 외부 공기로 교체하여 전체 공간의 공기질을 개선하거나 폭발성 가스 분위기 형성을 예방하기 위하여 ACH를 기준으로 환기를 적용하고 있다8). ACH는 식 (4)을 통해 계산할 수 있다.

| (4) |

식 (4)에서 ACH는 시간당 공기 교환 횟수, H는 반밀폐공간의 높이(m)를 의미한다. 위 식을 통해 산정한 ACH는 약 10으로 상시 강제 환기가 이루어지는 것으로 가정하였다. 따라서 산정된 기준 환기 횟수 10 ACH를 기준으로 강제 환기를 진행하였다.

긴급 차단 조건에 따른 강제 환기를 적용하기 위하여 KGS FP217 기준 및 KOSHA guide P-166-2020 기준에 따라 수소 인화 범위(lower explosive limit, LEL) 25%에 도달하였을 때 보수적인 응답 시간 30초를 강제 환기에 적용하였다14,15).

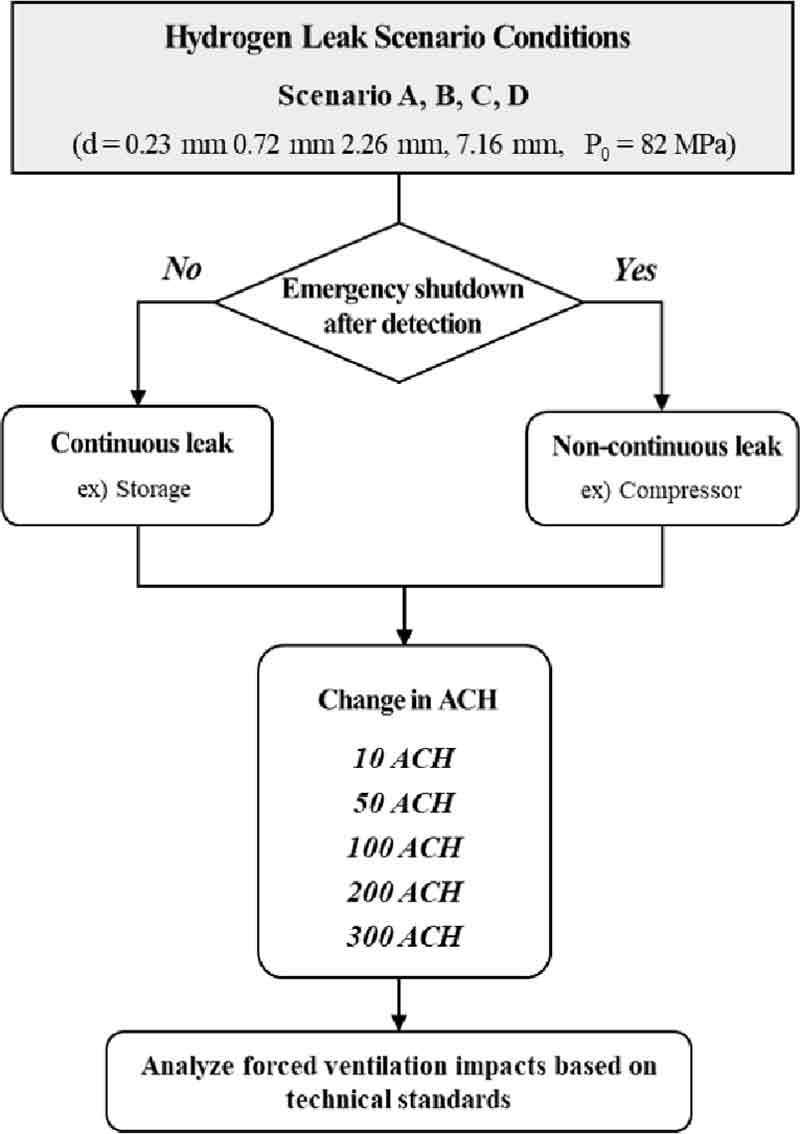

2.2 사고 시나리오 조건

본 연구에서는 Sandia National Laboratories 보고서를 참고하여 수소 저장용기와 압축기에 사용되는 누출공 크기를 사고 시나리오로 선정하였다16). 이때 선정한 누출 설비는 수소충전소에서 누출 가능성이 높은 저장용기와 압축기에서 일정하게 누출하는 상황으로 가정하였다17).

또한 가스 용기의 내부 압력이 임계 압력보다 높은 경우 누출 속도는 음속이 된다. 수소 저장용기와 압축기의 운전 압력은 82 MPa이며 고압 수소 누출 시 누출공 크기와 압력을 고려하여 식 (5)를 통해 누출량을 계산하였다.

| (5) |

식 (5)에서 Wg는 누출률(kg/s), Cd는 누출계수, A는 누출공 크기의 단면적(m2), P는 운전 압력(Pa), γ는 비열비(1.4), M은 몰질량(kg/kmol), Z는 압축계수, R은 이상기체상수(8.314 J/kmol・k), T는 수소의 절대온도(K)이다.

여기서 누출계수와 압축계수는 보수적으로 산정하기 위하여 근삿값 1을 적용하였다. 각 시나리오별 조건 및 누출률 계산 결과는 Table 2와 같다.

2.3 CFD 시뮬레이션

ANSYS FLUENT (Ansys, Canonsburg, PA, USA)는 유체 유동 해석에 사용되는 수치 해석 시뮬레이션으로 수소 누출 및 확산 과정을 주로 해석하는 CFD 도구이다19). 본 연구에서는 ANSYS FLUENT 2022 R2 버전을 사용하여 시뮬레이션을 수행하였다.

유체 유동 흐름을 해석하기 위한 지배방정식으로는 연속방정식, 운동량방정식, 에너지방정식을 이용하였고 누출 확산을 해석하기 위한 종수송방정식은 다음의 식 (6)-(9)를 통해 계산할 수 있다.

| (6) |

| (7) |

| (8) |

| (9) |

식 (6)-(9)에서 ρ는 유체 밀도, 는 유체 속도 벡터, τ는 응력 텐서, 는 중력가속도, hj 및 는 종 엔탈피 및 확산 플럭스, Sh는 열 손실항, Yi 및 Ri는 종 i의 질량 분율 생성항 및 소멸항, Si는 외부소스에 의한 종 i의 소멸항을 의미한다.

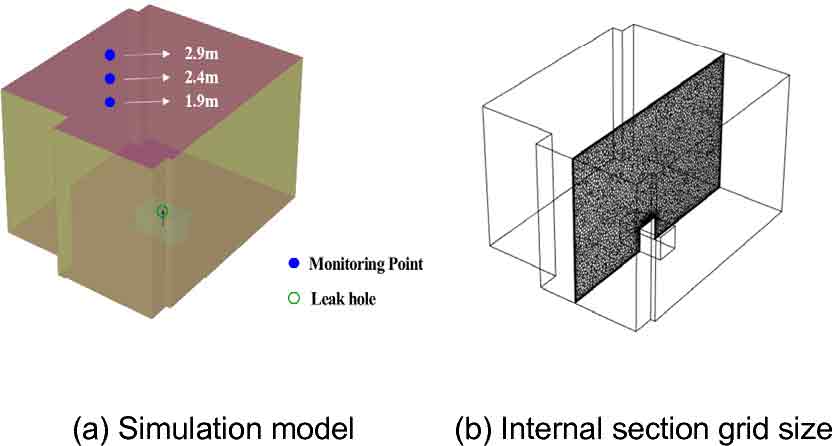

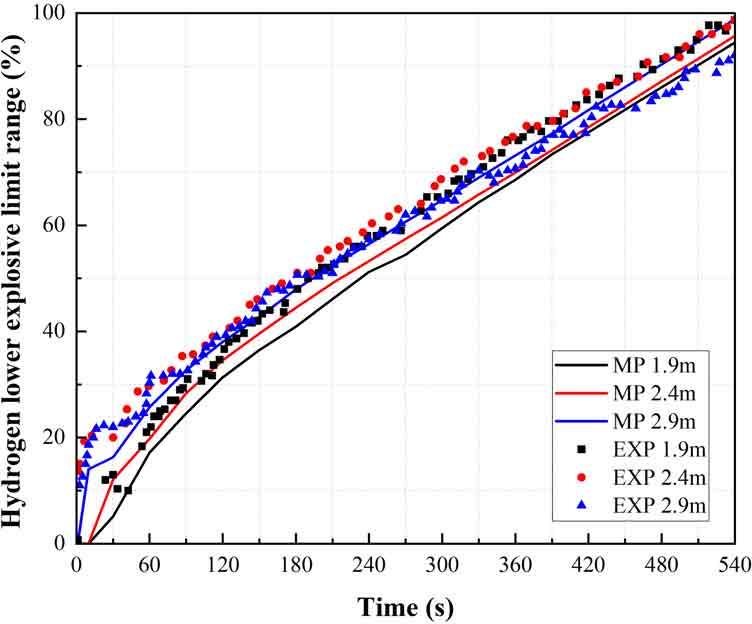

국내 컨테이너 40 ft 규격과 비슷한 용적을 가지는 60 m3의 실험 데이터를 활용하여 CFD의 유효성을 검증하였다20). Fig. 3과 같이 해석에 사용된 격자의 총 개수는 약 435,802개이며 이 중 수소 누출이 발생하는 부분의 격자는 더욱 세분화하였고 확산이 발생하는 곳은 그보다 큰 간격으로 일정하게 생성하였다. 난류 유동 해석에서는 벽 근처 영역에 적합하고 수소 농도의 과대 예측을 줄이기 위하여 Reynolds averaged Navier Stokes 기반의 모델 중 shear stress transport k-omega 모델을 활용하였다21). 속도와 압력 해석은 SIMPLE와 PRESTO! 알고리즘을 사용하였다.

Fig. 4는 수소 누출 실험 데이터와 시뮬레이션 결과를 나타낸다. 이를 통해 두 결과 간의 유사성을 확인하여 유효성 검증의 초기 조건을 강제 환기 시뮬레이션 초기 조건에 적용하였다.

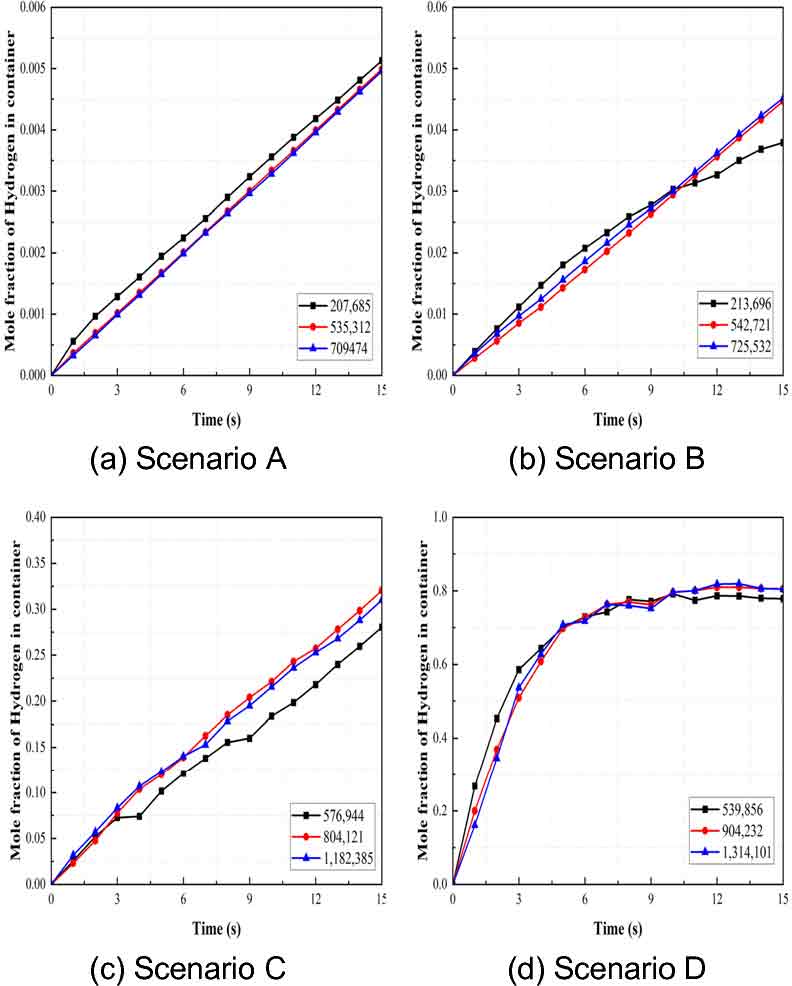

반밀폐공간에서 수소 저장용기와 압축기에서 발생하는 수소 누출 상황을 정확하게 수치 해석하기 위해서는 적절한 격자(grid)를 설정하는 것이 중요하다. 이를 위하여 누출공 크기에 따라 각 사고 시나리오별로 세 가지 다른 격자 크기를 설정한 후 총 12개의 시뮬레이션을 수행하였다. 평가 결과는 Fig. 5와 같다.

평가 결과 중간 크기 이상의 격자부터 시뮬레이션 결과에 큰 차이가 발생하지 않는 것을 확인하였고 중간 크기의 격자로 강제 환기 시뮬레이션을 수행하였다.

본 연구에서는 Sandia National Laboratories 보고서에서 제시한 네 가지 누출공 크기를 누출 시나리오로 가정하였다16). KGS FP217 기준에 따라 산정한 강제 환기가 이루어지고 있을 때14) 응답 시간을 고려하여 환기 횟수를 10, 50, 100, 200, 300 ACH로 구분하여 시뮬레이션을 수행하였다. 강제 환기 조건은 Table 3과 같다.

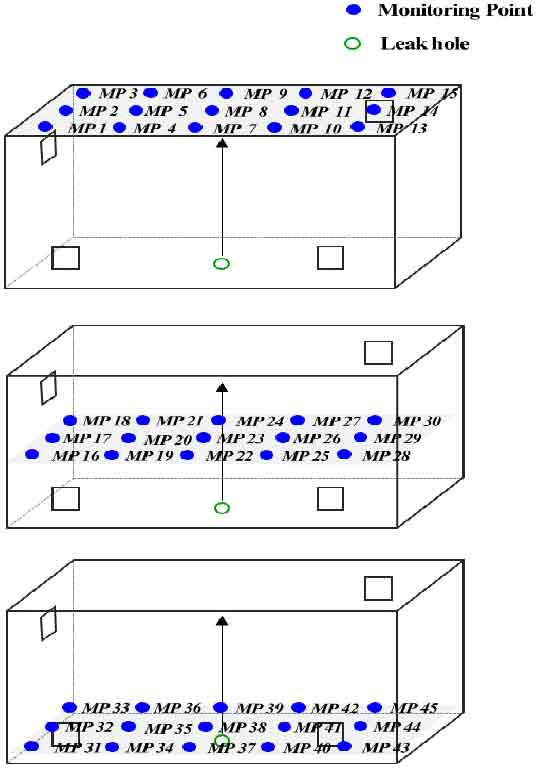

또한 시간에 따른 수소 농도 변화를 분석하기 위하여 Fig. 6과 같이 컨테이너 내부에 총 45개의 모니터 포인트(monitoring point, MP)를 배치하였다. 이를 통해 시간에 따른 각 MP 지점의 수소 농도 변화를 분석하였다.

3. 연구 결과

3.1 반밀폐공간 내 MP 위치별 수소 농도 변화

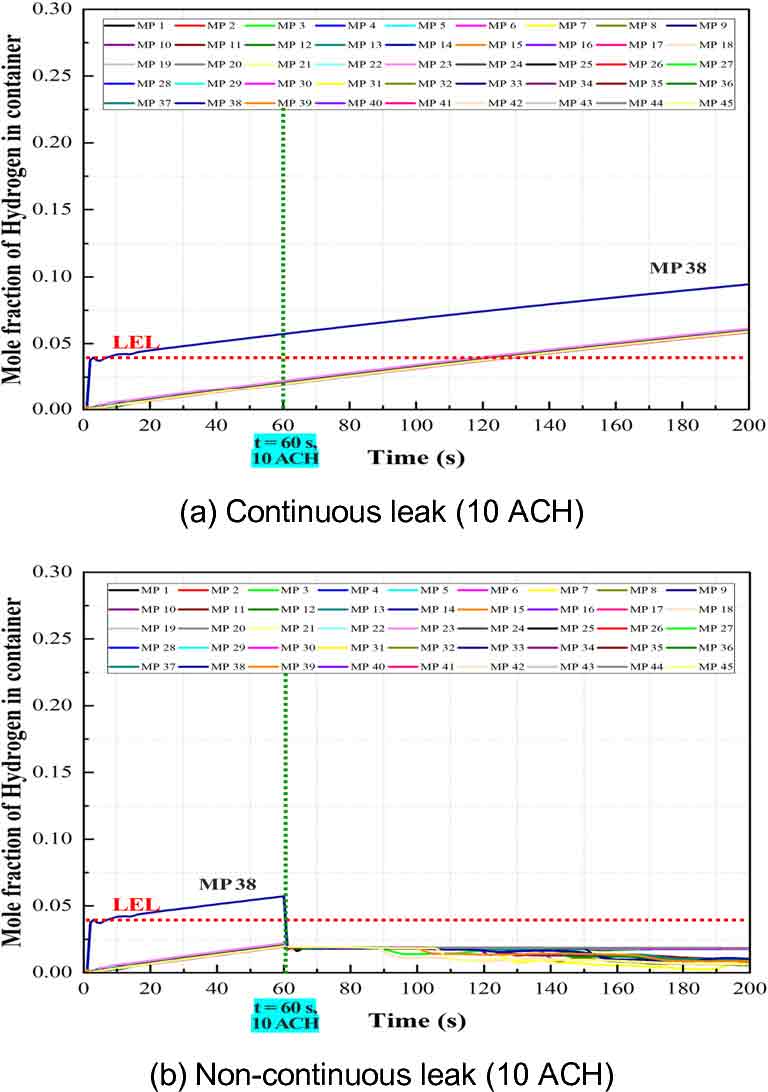

KGS FP217 기준에 따라 산정된 강제 환기 10 ACH를 적용하여 시나리오 A의 상부, 중간부, 하부에 위치한 MP의 수소 농도를 분석하였다. Fig. 7(a)는 긴급 차단 없이 연속적으로 누출되는 경우를 나타낸다. 그 결과 반밀폐공간의 상부, 중간부, 하부 위치와 상관없이 거의 일정한 수소 농도가 나타났다.

이는 반밀폐공간 내부에 수소가 지속적으로 축적되어 공간 전체에 고르게 잔류하고 있기 때문으로 판단된다. 다만 하부에 있는 MP 38은 누출원 부근에 있어 다른 MP의 위치보다 빠른 시간 내에 LEL에 도달하는 것을 알 수 있다.

Fig. 7(b)는 검지 경보 후 긴급 차단이 되어 누출이 중단될 경우를 나타낸다. 수소 누출이 중단된 즉시 MP 38부터 감소하기 시작하여 급기구 근처에 있는 중간부, 하부 MP의 수소 농도가 급격하게 줄어드는 것을 알 수 있다.

따라서 반밀폐공간 내부에서 저장용기 또는 연결된 배관 등에서 누출이 발생할 경우 누출원 부근을 제외한 다른 공간에서의 수소 농도 차이는 거의 일정한 것을 알 수 있다.

3.2 KGS 기준 강제 환기에 따른 수소 농도 변화

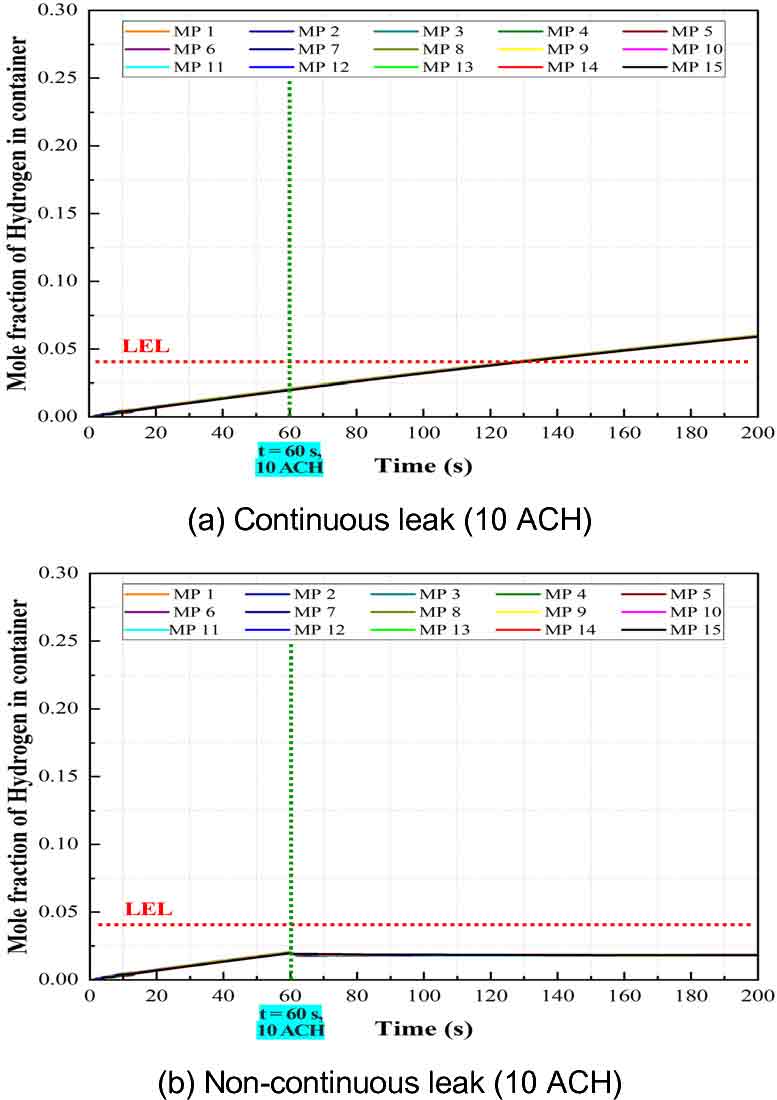

KGS FP217 기준에 따라 산정된 강제 환기 10 ACH의 적합성을 분석하기 위해 시나리오 A에서 강제 환기가 이루어지는 경우 상부 MP의 수소 농도를 분석하였다.

Fig. 8(a)는 검지 경보 후 긴급 차단 없이 연속적으로 누출되는 경우로 수소가 누출될 때 기준 강제 환기 10 ACH로는 반밀폐공간 내 형성되는 수소 농도가 서서히 증가하고 약 128초 이후 모든 MP가 LEL을 초과하는 것을 확인하였다.

Fig. 8(b)는 검지 경보 후 긴급 차단되어 누출이 중단되는 경우이며 이때 10 ACH의 기준 강제 환기로도 수소 LEL 이하로 유지할 수 있음을 확인하였다.

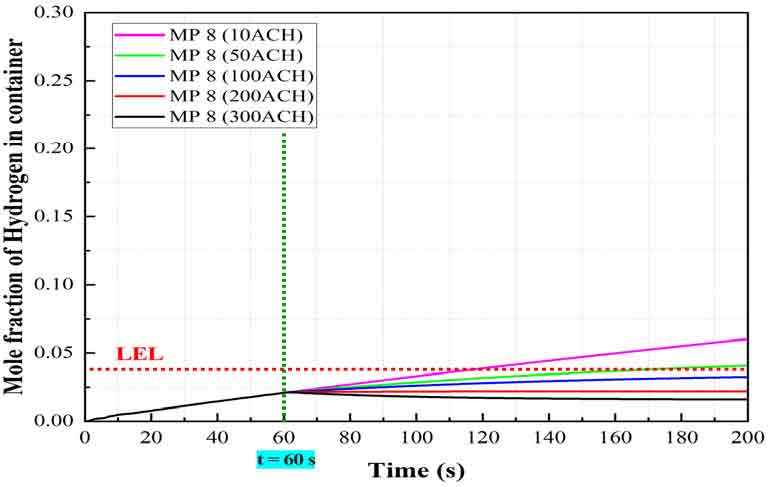

3.3 연속 누출 시 수소 농도 변화

Fig. 9는 연속 누출 시 시나리오 A에 대하여 강제 환기량을 달리하였을 경우 반밀폐공간 내 수소 농도가 형성하는 상부 중앙에 있는 MP 8의 수소 농도를 나타낸다. 그 결과 10 ACH와 50 ACH는 수소 LEL에 해당하며 100 ACH 이상의 긴급 환기에서는 LEL 이하로 제어가 가능함을 알 수 있다.

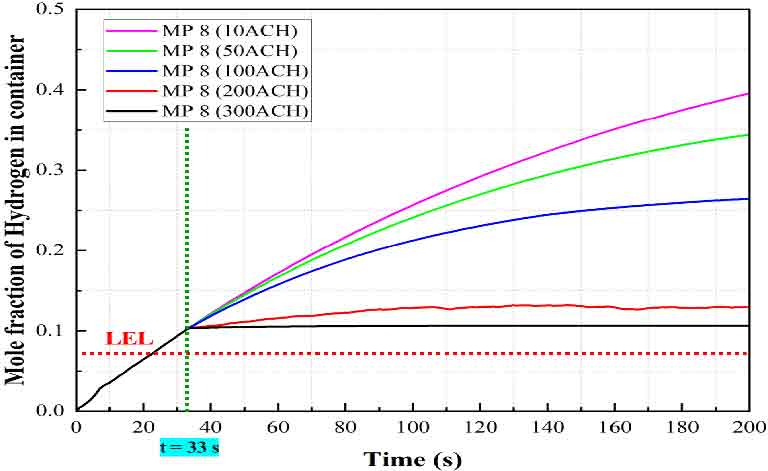

Fig. 10은 시나리오 B의 수소 LEL 25%에 도달하는 시간(3초)에 응답 시간(30초) 이후 환기량을 증가시켰을 때를 나타낸다. 그 결과 환기량 증가와 상관없이 수소 농도가 LEL을 초과하여 화재 및 폭발 위험이 있음을 알 수 있다.

이는 검지 경보 후 긴급 차단이 되지 않는 연속 누출의 경우 환기량보다 반밀폐공간 내 잔류하는 누출량이 많아 환기가 제대로 이루어지지 않음을 의미한다. 따라서 시나리오 B 이상의 연속 누출의 경우 강제 환기 횟수를 증가시키더라도 반밀폐공간 내에 잔류하는 수소가 많아 강제 환기 효과가 제한적인 것으로 판단된다.

3.4 누출 중단 시 수소 농도 변화

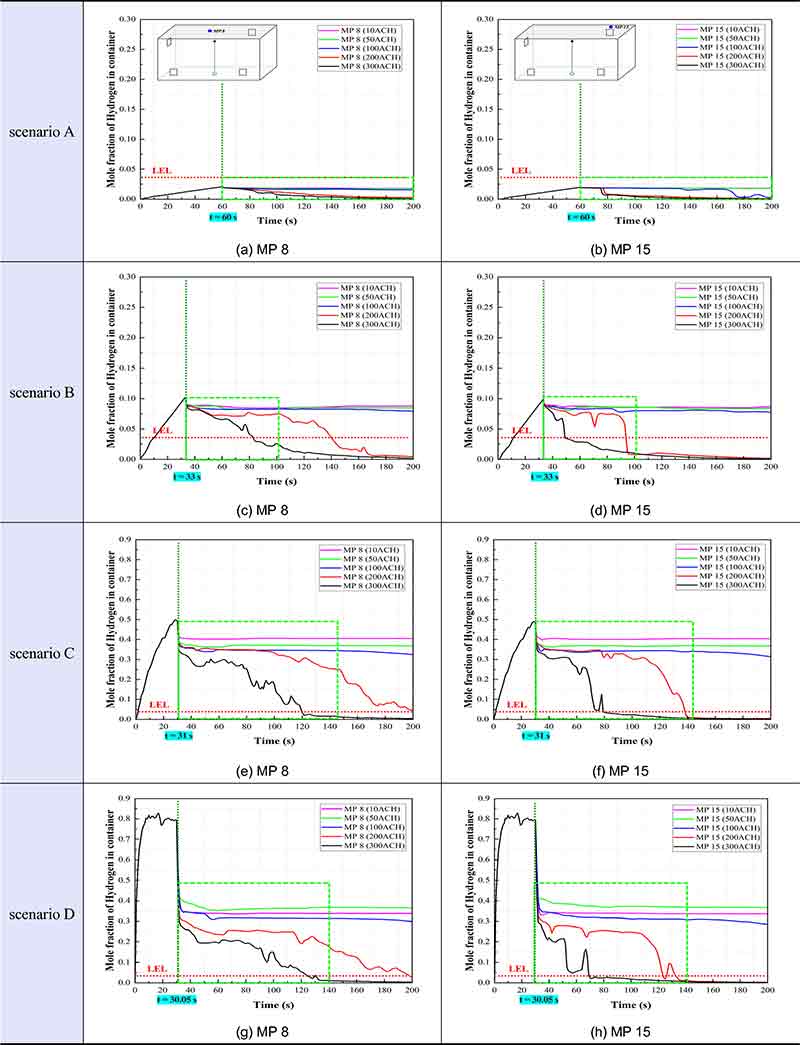

Fig. 11은 각 시나리오별 MP 8과 MP 15의 수소 농도를 보여준다. Fig. 11(a)와 Fig. 11(b)는 시나리오별 수소 LEL 25%에 도달하는 시간(30초)에 응답 시간(30초) 이후 누출을 중단시키고 환기량을 증가시켰을 때의 수소 농도를 나타낸다. 그 결과 시나리오 A는 긴급 차단으로 누출이 중단되었을 때 기준 강제 환기 10 ACH로도 충분히 환기가 가능함을 알 수 있다. 100 ACH부터 MP 15의 수소 농도가 감소하기 시작하여 200 ACH부터 MP 8과 MP 15가 일정하게 감소하는 것을 확인하였다.

시나리오 B는 수소 LEL 25%에 도달하는 시간(3초)에 응답 시간(30초) 이후 누출을 중단시키고 환기량을 증가시켰을 때의 수소 농도를 나타낸다. 시나리오 B는 검지 경보 후 긴급 차단되기 전 반밀폐공간 내 형성되는 누출량이 많아 시나리오 A에 비해 고농도에 도달한 후 환기량 변화에 따라 감소하는 것을 알 수 있다. 시나리오 A와 동일하게 MP 15 부근의 수소 농도가 감소하기 시작하여 200 ACH부터 MP 8과 MP 15가 일정하게 감소하는 것을 알 수 있다.

시나리오 C는 수소 LEL 25%에 도달하는 시간(1초)에 응답 시간(30초) 이후 누출을 중단시키고 환기량을 증가시켰을 때의 수소 농도를 나타낸다. 반밀폐공간 내 형성되는 수소 누출량이 증가할수록 고농도에서 수소 농도가 감소하는 것으로 나타났다. 이는 강제 환기 시 단위 시간당 부피의 공기를 교체함에 따라 제거되는 수소가 많아지기 때문이다. 즉 검지 경보 후 긴급 차단 전 공간 내 형성되는 수소 초기 농도가 높을수록 환기량 변화에 따라 감소 폭이 더 커지는 것을 알 수 있다.

시나리오 D는 수소 LEL 25%에 도달하는 시간(0.05초)에 응답 시간(30초) 이후 누출을 중단시키고 환기량을 증가시켰을 때의 수소 농도를 나타낸다. 이를 보면 시나리오 C의 경우와 같이 환기량 변화에 따라 감소 폭이 더 커지는 것을 알 수 있다. 따라서 긴급 차단에 따른 누출 중단 시 반밀폐공간 내 수소 농도를 효과적으로 감소시키기 위해서는 환기량의 증가뿐만 아니라 검지 경보를 위한 가스 검지기의 성능을 향상시켜 감지 시간을 단축시키는 것이 중요하다. 이를 통해 고압 수소 누출로 인한 화재 및 폭발 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있을 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 수소를 취급하는 반밀폐공간에서 수소가 누출될 경우 강제 환기의 영향을 ANSYS FLUENT를 활용하여 분석하였으며 긴급 차단 조건에 따라 누출량과 환기량을 변수로 설정하여 수소 농도 변화를 확인하였다.

- 1) KGS FP217 기준에 따라 산정한 10 ACH의 MP 위치별 시나리오 A의 수소 농도를 분석한 결과 연속 누출 시 상부, 중간부, 하부 위치에 상관없이 누출공 부근을 제외한 모든 MP에서 일정한 수소 농도가 나타났다.

- 2) 연속 누출의 경우 시나리오별 강제 환기를 분석한 결과 시나리오 A에서는 수소 농도를 LEL 이하로 유지하기 위하여 100 ACH 이상부터 강제 환기의 효과를 보였으며 시나리오 B, C, D에서는 강제 환기의 효과가 낮았다.

- 3) 긴급 차단 조건에서 누출을 중단한 경우에 대하여 시나리오별 강제 환기를 분석한 결과 시나리오 A에서는 10 ACH로도 충분한 환기가 가능하였으나 시나리오 B, C, D에서는 환기 설비의 조건과 사업장 여건에 따라 기준보다 높은 환기 횟수를 적용하는 것은 한계가 있어 폭발 방산구 설치 및 긴급 차단 장치의 성능 향상을 통해 화재 및 폭발의 위험을 줄이는 방안이 필요함을 확인하였다. 이는 환기량을 증가시키는 것보다 긴급 차단을 통한 가스 차단이 우선적으로 이루어지는 것이 중요함을 보여준다.

본 연구 결과를 통해 패키지형 수소충전소와 같은 수소 취급 시설에서 고압 수소 누출이 발생하는 경우 가스 검지기의 성능 향상을 통해 보수적인 응답 시간인 30초보다 긴급 차단이 더욱 신속하게 작동된다면 공간 내 잔류하는 수소 농도를 효과적으로 감소시킬 수 있을 것으로 판단된다. 나아가 수소 취급 시설의 안전성 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

Acknowledgments

본 연구는 2025년도 환경부(한국환경보전원)의 재원으로 화학물질 안전관리 특성화대학원 사업의 지원을 받아 수행되었습니다.

References

-

D. H. Kim, S. M. LEE, C. H. Joe, S. K. Kang, and Y. S. Huh, “A study on the quantitative risk assessment of mobile hydrogen refueling station”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 31, No. 6, 2020, pp. 605-613.

[https://doi.org/10.7316/KHNES.2020.31.6.605]

-

H. Kim and S. Kang, “Analysis of damage range and impact of on-site hydrogen fueling station using quantitative risk assessment program (Hy-KoRAM)”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 31, No. 5, 2020, pp. 459-466.

[https://doi.org/10.7316/KHNES.2020.31.5.459]

-

Y. S. Byun, “A study on safety improvement for mobile hydrogen refueling station by HAZOP analysis”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 32, No. 5, 2021, pp. 299-307.

[https://doi.org/10.7316/KHNES.2021.32.5.299]

- Ministry of Trade, Industry and Energy, “Exception standards for facility standards of combined and packaged car filling stations”, Korean Law Information Center, 2018. Retrieved from https://www.law.go.kr/행정규칙/융・복합,패키지형및이동식자동차충전소시설기준등에관한특례기준/(2018-179,20181001), .

- C. M. R. Vendra and J. X. Wen, “Vented hydrogen deflagrations in an ISO container”, Hydrogen Tools, 2017. Retrieved from https://h2tools.org/bibliography/vented-hydrogen-deflagrations-iso-container, .

-

S. An, S. Oh, E. Kim, J. Lee, and B. Ma, “Optimization of designing barrier to mitigate hazardous area in hydrogen refueling stations”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 34, No. 6, 2023, pp. 734-740.

[https://doi.org/10.7316/JHNE.2023.34.6.734]

-

S. Kang, Y. Huh, and J. Moon, “A study on safety improvement for packaged hydrogen refueling station by risk assessment”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 28, No. 6, 2017, pp. 635-641.

[https://doi.org/10.7316/KHNES.2017.28.6.635]

-

B. Kim and K. I. Hwang, “Influence of air changes per hour on hydrogen leaks in mechanically ventilated enclosures”, Journal of Building Engineering, Vol. 88, 2024, pp. 109071.

[https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.109071]

-

M. De Stefano, X. Rocourt, I. Sochet, and N. Daudey, “Hydrogen dispersion in a closed environment”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 44, No. 17, 2019, pp. 9031-9040.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.06.099]

-

H. L. Jang and I. J. Hwang, “Optimization of safety design plan through analysis of hydrogen ventilation characteristics in fuel cell room using computational fluid dynamics”, The Journal of Next-generation Convergence Technology Association, Vol. 8, No. 2, 2024, pp. 298-306.

[https://doi.org/10.33097/JNCTA.2024.08.2.298]

-

D. J. Hwang, B. L. Kil, S. K. Park, and M. H. Kim, “Numerical study on the location of exhaust outlet for effective ventilation in the event of hydrogen gas leakage in a hydrogen tank storeroom”, Journal of Advanced Marine Engineering and Technology, Vol. 41, No. 7, 2017, pp. 619-625.

[https://doi.org/10.5916/jkosme.2017.41.7.619]

-

A. A. Malakhov, A. V. Avdeenkov, M. H. du Toit, and D. G. Bessarabov, “CFD simulation and experimental study of a hydrogen leak in a semi-closed space with the purpose of risk mitigation”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 45, No. 15, 2020, pp. 9231-9240.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.01.035]

-

S. I. Hwang, S. K. Kang, and Y. S. Huh, “A study on the safety improvement by CFD analysis for packaged type hydrogen refueling system”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 30, No. 3, 2019, pp. 243-250.

[https://doi.org/10.7316/KHNES.2019.30.3.243]

- Korea Gas Safety Corporation (KGS), “Facility/technical/inspection code for fuel vehicles refueling by type of compressed hydrogen delivery (KGS FP217)”, KGS, 2022. Retrieved from https://cyber.kgs.or.kr/kgscode.codeNew.view.ex.do;cyberJSESSIONID=w5DFjoFxXgwKWSLtS9xihu1AgX75BF09Ftvrc6V21xIp4tgM-9iA!-921595914!NONE?pblcCd=FP217_221230&rnum=2, .

- Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA), “Gas leak detector installation and maintenance instructions (KOSHA guide P-166-2020)”, KOSHA, 2020. Retrieved from https://kosha.or.kr/kosha/data/guidanceP.do, .

-

J. LaChance, W. Houf, B. Middleton, and L. Fluer, “Analyses to support development of risk-informed separation distances for hydrogen codes and standards”, Sandia National Laboratories, USA, 2009.

[https://doi.org/10.2172/983689]

-

S. Oh, S. Baek, S. Lee, and B. Ma, “Study on safety management measures for hydrogen handling facilities in semi-closed space”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 35, No. 5, 2024, pp. 482-489.

[https://doi.org/10.7316/JHNE.2024.35.5.482]

-

S. M. Lee, H. Y. Kim, B. Kim, and K. I. Hwang, “Diffusion characteristics based on the gas leakage direction and air change per hour in a enclosed space on board a ship”, Journal of the Korean Society of Marine Environment and Safety, Vol. 30, No. 2, 2024, pp. 165-175.

[https://doi.org/10.7837/kosomes.2024.30.2.165]

-

E. Abohamzeh, F. Salehi, M. Sheikholeslami, R. Abbassi, and F. Khan, “Review of hydrogen safety during storage, transmission, and applications processes”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 72, 2021, pp. 104569.

[https://doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104569]

-

D. Brzezińska, “Hydrogen dispersion phenomenon in nominally closed spaces”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 46, No. 55, 2021, pp. 28358-28365.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.06.061]

-

A. G. Venetsanos, E. Papanikolaou, M. Delichatsios, J. Garcia, O. R. Hansen, M. Heitsch, A. Huser, W. Jahn, T. Jordan, J. M. Lacome, H. S. Ledin, D. Makarov, P. Middha, E. Studer, A. V. Tchouvelev, A. Teodorczyk, F. Verbecke, and M. M. Van der Voort, “An inter-comparison exercise on the capabilities of CFD models to predict the short and long term distribution and mixing of hydrogen in a garage”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 34, No. 14, 2009, pp. 5912-5923.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.01.055]