일체형 재생 연료전지용 Pt/RuO2 기반 산소극 복합 촉매 개발

2025 The Korean Hydrogen and New Energy Society. All rights reserved.

Abstract

Pt/RuO2-based bifunctional oxygen electrode catalysts with high activity and excellent durability is developed for proton exchange membrane-based unitized regenerative fuel cell (URFC). Pt/RuO2 with relative composition of 5:5 (Pt-3/RuO2) exhibits the highest active surface area and facile polarization in both oxygen reduction and evolution reaction. Pt-3/RuO2 effectively induces 4-electron reaction in oxygen reduction and facile kinetics, as evidenced by Tafel slope of 66.65 mV and a half-wave potential of 0.723 V. Pt-3/RuO2 also shows the lowest overpotential in oxygen evolution with moderate kinetics behavior. The durability and practical applicability of the catalyst were confirmed by accelerated durability test. Pt-3/RuO2 showed the lowest decay rate in successive polarization. In URFC accelerated degradation test, Pt-3/RuO2 possessed a round-trip efficiency of 58.9% at 0.5 mA/cm2 that exceeds what has been reported in the previous research.

Keywords:

Unitized regenerative fuel cell, Oxygen reduction reaction, Oxygen evolution reaction, Round-trip efficiency, Durability키워드:

일체형 재생 연료전지, 산소 환원 반응, 산소 발생 반응, 왕복 효율, 내구성1. 서 론

석유, 천연가스 등의 화석연료의 사용으로 인한 환경오염 및 지구온난화 문제가 갈수록 심각해지고 있다. 대기 중의 온실가스 농도는 인류의 산업화가 시작된 이래 단 하루도 증가 추세를 벗어난 적이 없으며 지속적이고 다각적인 온실가스 감축 노력에도 불구하고 배출 규모의 순 감소는 요원하기만 하다. 따라서 온실가스의 주범인 화석연료를 대체할 친환경에너지 개발은 필수적인 사안이다. 최근 풍력, 태양광, 수소 등 신재생에너지 시장이 급성장하고 보급이 활성화되었지만 부하 변동에 따른 대응의 어려움, 낮은 전력 생산 안정성은 여전히 단점으로 지적되고 있다. 신재생에너지 기반의 에너지 공급 체계가 완전히 정착되고 공급 비율을 더욱 제고하기 위해서는 대용량 에너지 변환 및 저장장치와 같은 에너지 이용 효율을 높일 수 있는 장, 단기적 대안이 필요하다.

높은 에너지 밀도를 가지고 있어 대용량 에너지 변환 및 저장장치로 각광받는 일체형 재생 연료전지(unitized regenerative fuel cell, URFC)는 수전해 모드로 작동하여 물을 공급하면 전기 분해를 통해 산소와 수소를 생산하며 생산된 산소와 수소가 탱크에 저장된다. 이후 에너지가 필요할 때 연료전지 모드로 작동하여 탱크에 저장된 산소와 수소를 URFC에 공급해 전기에너지를 생산한다. 즉 연료전지 시스템과 수전해 시스템을 결합한 전기화학적 에너지 변환 및 저장장치이다. URFC는 장시간 충전 프로세스가 필요하지 않아 장기 미이용에 따른 자가 방전 우려가 없고 전력 수요에 대해 실시간으로 대응이 가능하다는 장점이 있다1-3). 하지만 높은 에너지 밀도 및 장시간 일관된 성능을 얻기 위해서는 상대적으로 수소극에 비해서 높은 과전압을 수반하는 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction, ORR)과 산소 발생 반응(oxygen evolution reaction, OER)에서 동시에 활성이 높고 내구성이 뛰어난 양기능성 산소극 촉매가 요구된다. 최근 활성 및 내구성이 뛰어난 양기능성 산소극 촉매에 대한 개발 연구가 활발하다4-11). 기존 선행 연구들을 살펴보면 일반적으로 ORR에서 활성이 높은 Pt와 OER에서 활성이 높은 Ir, IrO2 촉매를 다양한 방법으로 조합하여 촉매를 제조한다.

본 연구에서는 Pt와 조합을 이룰 물질로 RuO2를 선택하였다. RuO2 촉매는 Ir 계열의 촉매에 비해 제조가 편리하고 경제성이 높은 편이며 Ru보다 내구성이 뛰어나다고 알려져 있다12). 그리고 다양한 조성비를 갖는 Pt/RuO2 복합 촉매를 합성하여 ORR/OER에 필요한 최소 과전압(활성) 및 높은 왕복 효율(내구성)을 얻기 위한 최적 연구를 수행하였다.

2. 실 험

2.1 촉매 제조

Pt/RuO2 복합 촉매 합성을 위하여 상용 RuO2 나노입자 표면에 Pt 나노입자를 형성하는 polyol 기반 chemical reduction 방법을 사용하였다13). 3구 플라스크에 담긴 45 mL ethylene glycol (C2H6O2; Daejung Chemicals & Metals, Siheung, Korea)과 5 mL 증류수(deionized water, DI)의 혼합액에 0.16 M chloroplatinic acid hexahydrate (H2PtCl6・6H2O; Sigma-Aldrich, St. Louis, MA, USA)를 추가하여 전구체 용액을 준비하였다. 이후 0.1 M NaOH 용액을 추가하여 반응 용액의 pH를 10으로 조절한다. 위 용액에 상용 RuO2 5-9 mg (Fuel Cell Store, Bryan, TX, USA)를 추가하고 1시간 동안 초음파를 이용하여 분산시킨다. 반응 용액에 추가하는 상용 RuO2의 질량을 조절함으로써 복합 촉매 내의 Pt:RuO2의 이론적 조성이 1:9, 3:7, 5:5가 될 수 있게 하였다. 최종적으로 분산된 용액을 100℃에서 3시간 동안 가열하여 촉매 합성을 완료하였고 가열을 중지한 상태에서 overnight 조건에서 추가 교반을 진행하였다. 진공 여과 장치와 에탄올을 이용하여 3번의 세척을 진행한 뒤 진공 오븐에 넣고 100℃에서 건조시켜 촉매 합성을 완료하였고 1:9, 3:7, 5:5의 상대 이론 조성으로 합성된 복합 촉매를 각각 Pt-1/RuO2, Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2로 명명하였다. 대조군 촉매로 사용할 Pt/C 또한 polyol 기반의 chemical reduction 방법을 사용하여 제조하였으며 구체적인 합성 조건은 다음과 같다. 100 mL C2H6O2와 5 mL DI의 혼합 용액에 78 mg Vulcan XC-72R (Fuel Cell Store)을 추가 후 1시간 동안 초음파 분산하고 0.16 M H2PtCl6・6H2O을 추가하여 균일한 전구체 용액을 준비한다. 1.0 M NaOH 용액을 이용하여 pH 10을 유지한다. Ar 분위기에서 전구체 용액을 100℃에서 3시간 동안 가열 교반을 수행한다. 마찬가지로 진공 여과 장치와 에탄올을 이용하여 세척 과정을 거침으로써 미반응 전구체를 제거하고 진공 오븐을 이용하여 100℃에서 overnight 조건에서 건조시켜 촉매 합성을 완료하였다.

2.2 물리적 특성 분석

합성한 복합 촉매의 상대적인 질량 조성을 파악하기 위하여 유도결합 플라즈마 방출 분광기(inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy, OPTI-MA 8300; PerkinElmer, Waltham, MA, USA) 분석을 수행하였다. 또한 복합 촉매의 조성, 결정의 종류와 크기를 확인하기 위하여 고분해능 X-ray 회절 분석(high resolution X-ray diffractometer [XRD], D/Max-2500V; Rigaku, Tokyo, Japan)을 2°/min 속도로 10-80° 범위에서 측정하였다.

촉매의 입자 크기와 형상 및 분산도를 확인하기 위해서 전계방사 투과전자현미경(field emission transmission electron microscope [FE-TEM], JEM-F200; JEOL Ltd., Akishima, Japan)과 고분해능 투과전자현미경(high resolution transmission electron microscope [HR-TEM], JEM-3010; JEOL Ltd.) 분석을 수행하였다.

2.3 전기화학적 특성 분석

합성 Pt/RuO2 복합 촉매와 대조군 촉매인 Pt/C, RuO2 0.01 g에 isopropyl alcohol 600 μL와 nafion 5 wt% 100 μL를 넣은 다음 초음파를 이용하여 분산시켜 촉매 슬러리를 제조하였다. 제조한 슬러리를 순환전압 전류법(cyclic voltammetry, CV)과 ORR/OER 분극 실험을 진행하여 전기화학적으로 촉매의 활성을 확인하였다.

전기화학 특성 분석을 위한 실험은 3-전극 구성으로 진행되었다. 회전디스크 전극(rotating disk electrode, RDE)의 디스크에 촉매 슬러리 0.5 μL를 도포하여 작동 전극으로 사용하였고 기준 전극으로 saturated calomel electrode (-0.2412 V vs. normal hydrogen electrode)를 사용하였으며 상대 전극은 Pt wire를 사용하였다. 촉매 활성화를 위하여 전해질 0.1 M HClO4에 질소(N2)로 30분간 포화시킨 후 100 mV/s 주사 속도로 20번 순환한 후 0-1.2 VNHE 범위에서 전처리용 CV를 시행하였다.

촉매의 전기화학적 반응 면적(electrochemically active surface area, ECSA)을 측정하고 비교하기 위하여 non-Faradaic 영역에서 전기이중층 캐패시터(electric double-layer capacitance, Cdl)를 측정하였다. 주사 속도를 20 mV/s에서 100 mV/s로 점차 증가시키며 CV를 측정하였고 설정한 전압 구간의 중간 지점에서의 전기이중층 전류와 주사 속도의 관계식으로부터 각 촉매의 Cdl을 구하였고 이를 통해 ECSA를 도출하였다.

ORR 활성은 전해질 0.1 M HClO4에 산소(O2)로 30분간 포화하고 촉매 활성화를 위해 100 mV/s 주사 속도로 3회 순환한 후 0.0-1.2 VNHE 1 mV/s 주사 속도로 선형 주사 전위법(linear sweep voltammetry, LSV)을 이용하여 평가하였다. OER 활성 평가의 실험 조건은 ORR 활성 평가 벙법과 동일하나 전압 범위만 1.2-1.8 VNHE로 바꿔서 진행하였다. 상기 실험은 모두 RDE의 회전을 1,600 RPM으로 유지하며 수행하였다. 상용 RuO2 촉매와 합성 Pt/C 촉매에 대해서도 동일한 실험을 진행하여 ORR과 OER 활성을 비교하였다.

2.4 전기화학적 내구성 분석

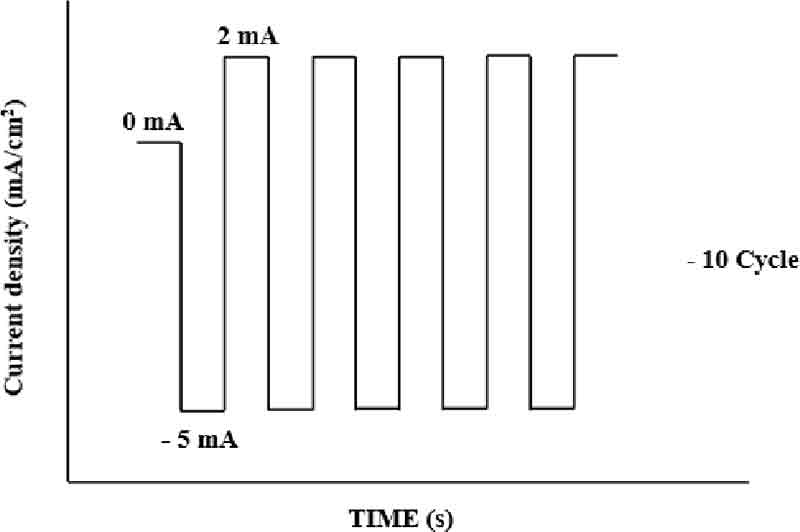

촉매의 전기화학적 안정성을 확인하기 위하여 CV 기반 내구성 테스트를 진행하였다. 0.0-1.2 VNHE 범위에서 N2 분위기에서 200 mV/s 주사 속도로 1,000번 순환하여 성능 감소 차이를 확인하였다. 또한 URFC 구동을 가정하여 ORR과 OER에 대한 내구성을 확인하기 위하여 URFC 가속 열화 시험(accelerated degradation test, ADT) protocol을 Fig. 1과 같이 수립하여 실시하였다9). 양기능 구동을 가정하여 전류는 환원 전류와 산화 전류를 각각 -5 mA/cm2, 2 mA/cm2로 반복적으로 5회 인가하여 1 cycle을 수행하였고 이를 총 10회 반복하여 URFC-ADT 실험을 수행하였다. URFC-ADT 전후로 앞서 언급한 ORR과 OER에 대한 LSV를 수행하여 활성 감소 정도를 파악하였다. 상기 실험은 모두 RDE를 이용하여 진행하였다.

왕복 효율(round-trip efficiency, RTE)은 양방향 에너지 효율로 저장된 전기에너지와 다시 출력된 전기에너지의 비로 정의한다. URFC에서의 RTE는 수전해 모드에서 물 분해를 위하여 인가하는 전압(VWE)의 크기와 연료전지 모드에서 반응을 통해 확인되는 출력 전압(VFC)의 비로 표현한다. 이때 각 전압의 크기는 동일한 부하를 기준으로 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

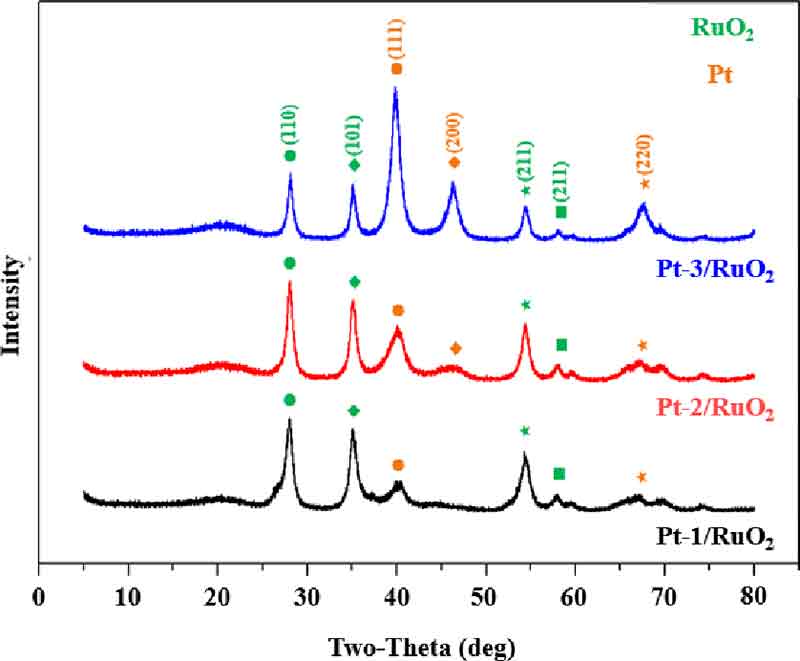

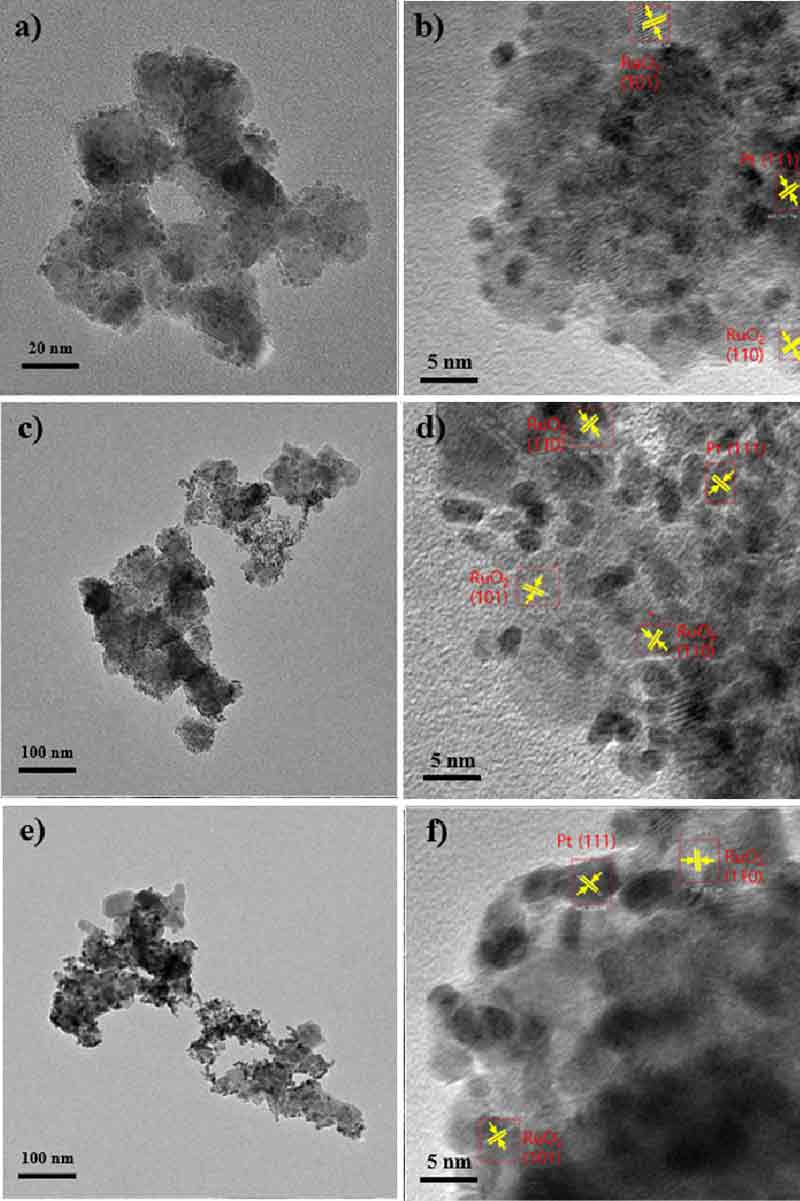

Fig. 2에 Pt-1,/RuO2 Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2의 XRD 결과를 나타내었다. 촉매 내 Pt의 첨가 비율이 증가할수록 Pt (111) Pt (200), Pt (220)에 해당하는 회절 신호가 증가하였고 반면에 RuO2의 회절 각도에 해당하는 피크는 점점 감소하는 것을 확인할 수 있다. Scherrer’s equation14)을 통해 Pt 결정 입자의 크기를 확인하였다. Pt-1/RuO2, Pt-2/RuO2에서는 각각 3.37, 3.28 nm로 유사한 결정 크기를 갖는 것으로 확인되었고 이론적 Pt 함량이 높은 Pt-3/RuO2의 결정 입자 크기는 평균 6.32 nm로 크게 증가한 것을 확인하였다. Fig. 3은 합성 복합 촉매의 FE-TEM과 HR-TEM 이미지이다. HR-TEM 이미지의 d-spacing 측정을 통해 Pt-1/RuO2, Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2에서 RuO2 (101), RuO2 (110), Pt (111)을 확인하였다15-17). 특히 Pt (111)의 경우 Pt 함량이 증가함에 따라 면간거리가 0.241, 0.235, 0.223 nm로 점차 이론적인 Pt (111)의 면간거리에 해당하는 0.226 nm에 근사해짐을 알 수 있고 Pt 결정이 점점 발달하였음을 알 수 있다. 이는 앞선 XRD에서 Pt 회절 피크의 크기 변화 거동과 일치하는 것으로 전구체 용액 내 과한 Pt 첨가량으로 인하여 Pt/RuO2 복합 촉매 내 Pt의 함량이 증가하고 결정성이 증가하였음을 의미한다. RuO2의 경우 결정면의 종류와 관계없이 결정립의 크기가 모든 촉매의 경우 유사한 것으로 확인되었다.

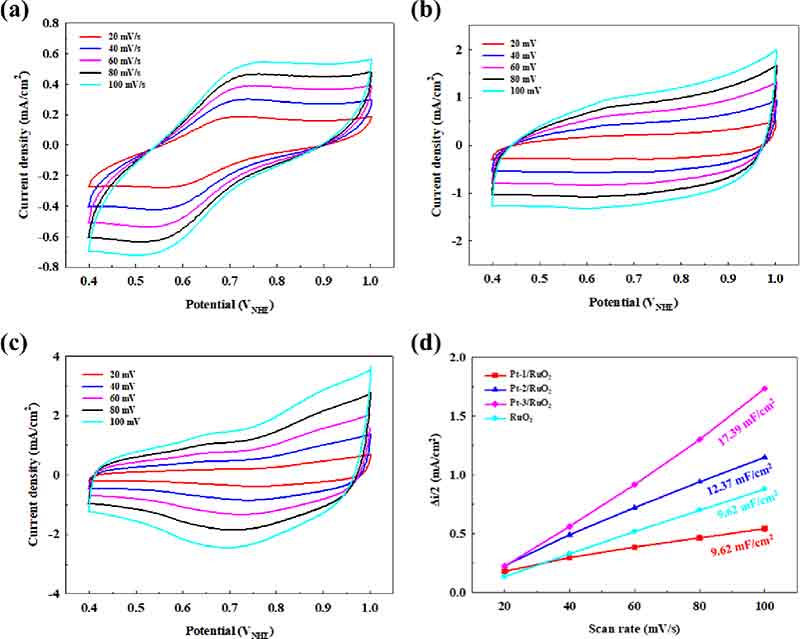

합성 촉매와 상용 촉매의 실제 활성점을 토대로 한 ECSA를 측정하였고 그 결과를 Fig. 4에 나타내었다. Fig. 4(d)에서 전기이중층 전류로부터 표현된 ECSA은 Pt-1/RuO2, Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2에서 각각 9.62, 12.37, 17.39 mF/cm2로 점차 증가함을 확인할 수 있었고 Pt/RuO2 복합 촉매에 활성점은 Pt 함량이 증가할수록 발달하였음을 알 수 있다.

Investigation of the electrochemical active surface areas of Pt/RuO2 composite catalysts. The CV curves of (a) Pt-1/RuO2, (b) Pt-2/RuO2, (c) Pt-3/RuO2, and (d) Cdl by plotting the current density variation against scan rate to fit a linear regression

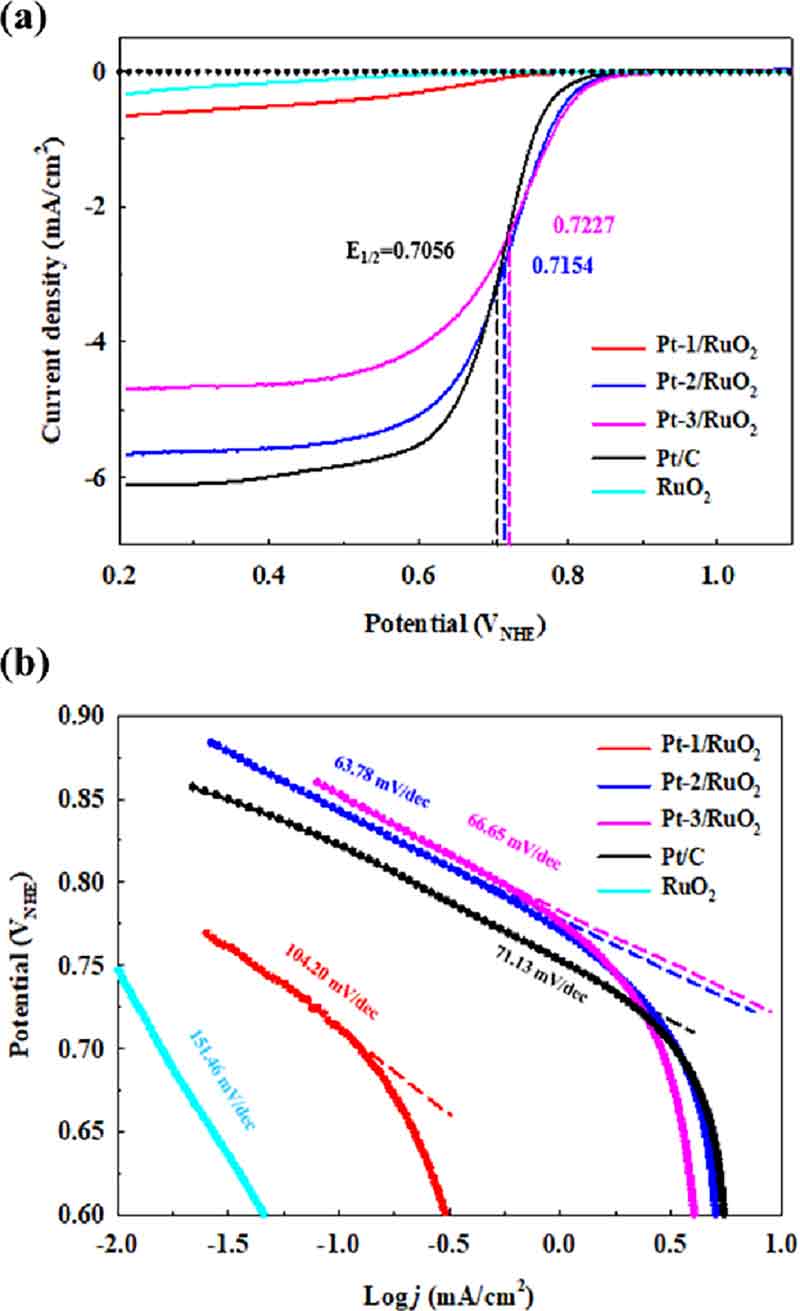

Pt/RuO2 복합 촉매의 ORR 및 OER에 대한 전기화학적 활성을 평가하기 위하여 O2 분위기에서 LSV를 수행하였고 그 결과를 Fig. 5에 정리하였다. 상대적인 비교를 위하여 대조군 촉매인 합성 Pt/C 및 상용 RuO2 촉매에 대한 전류-전압 곡선도 함께 표현하였다. Fig. 5(a)에서 알 수 있듯이 Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2의 반파전위(half-wave potential)는 각각 0.715, 0.723 V로 합성 Pt/C 촉매의 0.706 V에 비해 각각 1.27%, 2.41% 증가하였다. Mixed kinetic-diffusion controlled region에서 반파전위를 기준으로 고전위 구간에서는 Pt-3/RuO2가, 저전위 구간에서는 Pt-2/RuO2가 반응열역학적으로 ORR을 효과적으로 유도하는 것으로 확인되었다. 다만 한계 전류 밀도를 비교하였을 때 Pt-2/RuO2가 Pt-3/RuO2보다 촉매 표면 흡착종의 확산을 더 잘 유도하는 것으로 보인다. Fig. 5(b)는 촉매의 ORR 분극곡선으로부터 표현된 Tafel 곡선이다. 고전위 Tafel 구간에서의 기울기에 해당하는 Tafel slope의 크기는 Pt-1/RuO2, Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2에서 각각 104.20, 63.78, 66.65 mV/dec로 나타났다. 일반적으로 고전위 영역에서의 ORR Tafel slope는 60 mV/dec로 알려져 있으며 이는 pseudo 2-electron 반응을 반응속도 결정 단계로 갖고 있음을 의미한다4,6). 대조군 촉매인 합성 Pt/C의 Tafel slope가 71.13 mV/dec로 측정된 것으로부터 Tafel 분석의 유효성을 확인할 수 있었고 상기 Pt/RuO2 복합 촉매 표면에서 이상적인 4-electron 전달에 의한 ORR이 촉진되었음을 알 수 있다. 반면 Pt-1/RuO2 촉매의 경우 고전위 구간에서 상대적으로 높은 Tafel slope를 갖는 것으로 나타났다. 120 mV/dec에 근접한 이 수치는 일반적인 ORR의 저전위 구간에서 확인되는 1-electron 전달 반응을 속도 결정 단계로 하는 H2O2를 중간 생성물로 하는 2-electron 전달에 의한 ORR 반응을 의미한다.

(a) ORR polarization curves in O2-saturated 0.1 M HClO4 of Pt/RuO2 composite, Pt/C, and RuO2 catalysts. (b) Tafel curves derived from ORR polarization

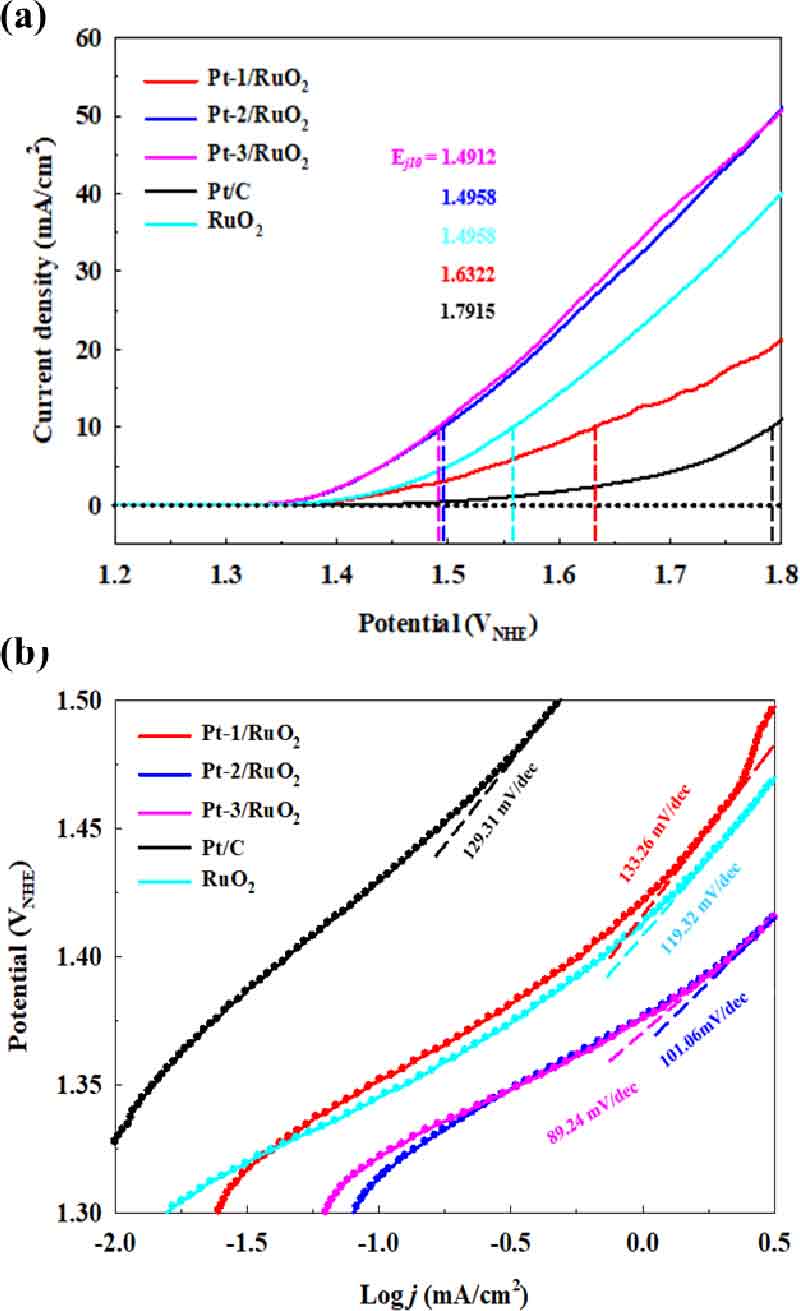

Fig. 6은 합성 촉매와 상용 촉매의 OER 반응에 대한 분극 곡선 및 Tafel 곡선이다. 기준 전류 밀도(10 mA/cm2)에서의 과전압을 의미하는 η10은 Pt-1/RuO2, Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2에서 각각 402, 265, 261 mV로 확인되었다. Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2의 η10은 대조군 RuO2 촉매의 328.6 mV보다 작은 수치로, 이는 두 촉매 모두 OER 반응을 효과적으로 유도함을 보여준다. 통상적으로 OER 촉매의 경우 높은 산화 분위기에서의 탄소 부식을 고려하여야 한다. 본 연구에서는 탄소 지지체를 포함하지 않은 Pt/RuO2 복합 촉매를 합성하고 활성을 평가함으로써 탄소 부식에 대한 영향을 배제하고자 했다. 선행 연구를 통해서 확인된 rutile계 Ir 산화물 촉매의 η10은 270-310 mV 정도로, 본 연구에서 합성된 합성 촉매의 OER 활성 결과는 경쟁할 만한 결과이다18,19). OER Tafel 곡선을 통해 확인한 Tafel slope는 Pt-1/RuO2, Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2가 각각 133.26, 101.06, 89.24 mV/dec를 갖는 것으로 확인되었다. 문헌을 통해 보고된 산성 분위기에서의 ORR에 대한 RuO2의 Tafel slope는 대략 100-120 mV/dec로 보고되고 있고9,10) 본 실험에서 확인된 상용 RuO2 촉매의 Tafel slope는 약 119 mV/dec로 매우 근사한 값을 갖는다. OER 촉매로서 가장 활성이 좋다고 알려진 Ir 산화물 계열의 촉매의 Tafel slope는 40-60 mV/dec 정도로 매우 작은 값을 갖는다. 유사한 전위 구간에서의 Pt-2/RuO2, Pt-3/RuO2의 Tafel slope가 Ir계 산화물 촉매와 경쟁할 수준은 아니지만, 그래도 복합 촉매 내 Pt의 함량이 증가할수록 OER 반응 속도를 증가시키는 것으로 확인되었다. Pt 촉매의 OER에 대한 Tafel slope가 통상적으로 120 mV/dec 정도에 형성되어 있다는 점을 감안하였을 때 Pt/RuO2 복합 촉매에서는 오히려 더 낮은 Tafel slope와 향상된 반응 속도를 갖는다는 점은 주목할 만하다.

(a) OER polarization curves in O2-saturated 0.1 M HClO4 of Pt/RuO2 composite, Pt/C, and RuO2 catalysts. (b) Tafel curves derived from OER polarization

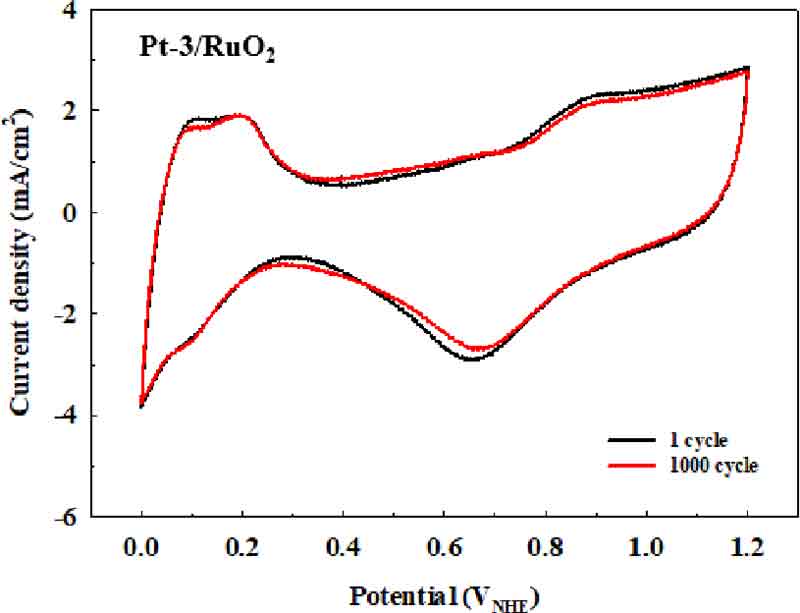

통상의 URFC용 산소극 촉매의 활용에 있어서 양기능성의 검증은 주로 연료전지 모드보다 수전해 모드에 초점을 맞추어 진행된다. 이는 전기분해 시 산소극에서 작용하는 과전압에 의한 에너지 손실 및 효율 저하가 URFC 구동에 더 직접적으로 영향을 미치기 때문이다. 따라서 앞서 ORR, OER 활성 평가에서 복합 촉매군 그리고 대조군 촉매에 비해 ORR, OER에 대해 모두 높은 활성을 나타내고 표면 활성점이 발달한 Pt-3/RuO2를 중심으로 CV-ADT와 URFC-ADT를 통해 장기 성능 및 URFC에의 적용을 검토해 보았다. 촉매의 내구성과 URFC의 RTE를 비교하여 어떤 촉매가 가장 좋은지 판단하기 위하여 CV 기반 ADT를 진행하였고 그 결과를 Fig. 7에 정리하였다. CV-ADT 분석을 통해 촉매 활성 면적의 감소폭을 확인하였고 Pt-3/RuO2의 경우 CV를 1,000회 반복 수행하였을 때 6.81%의 매우 작은 감소폭을 나타내었다.

The CV durability test measures 1,000 cycles at a rate of 200 mV/s at a potential between 0 and 1.2 VNHE

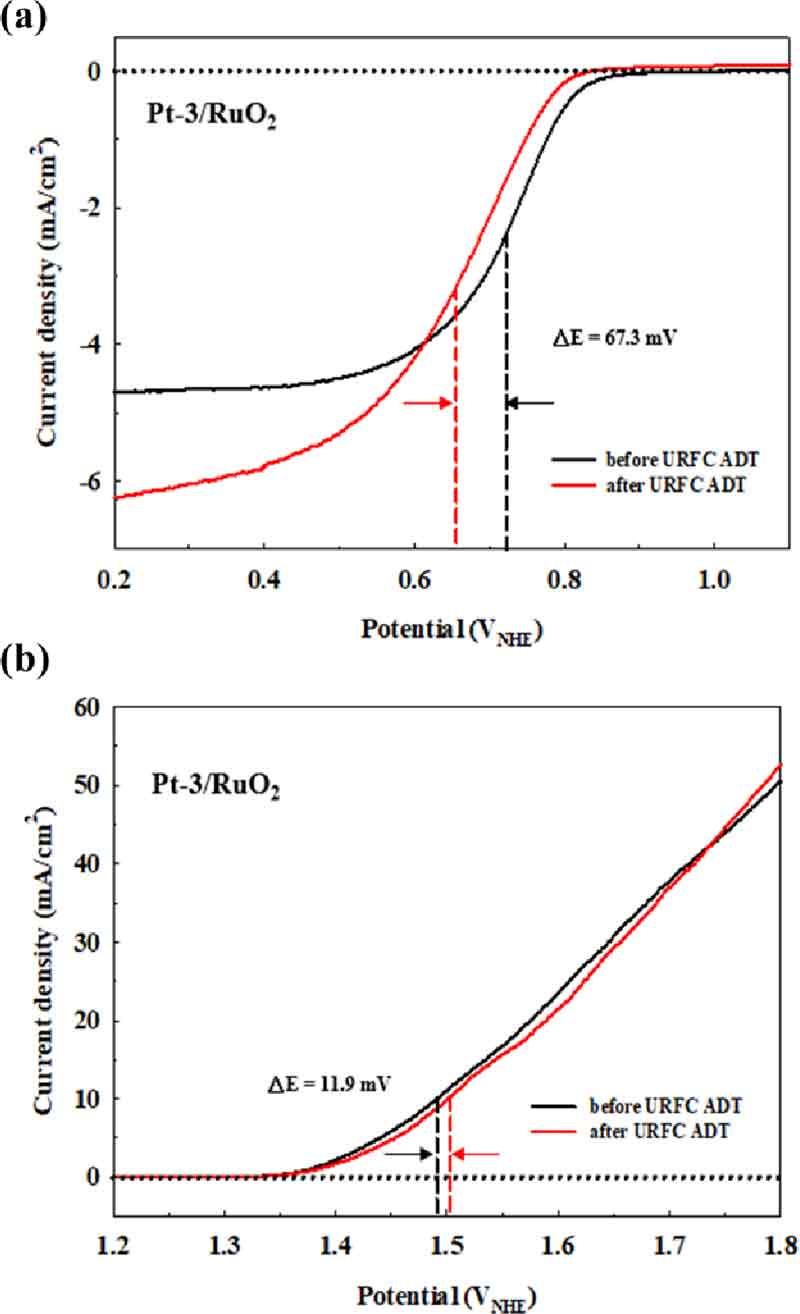

URFC-ADT 분석을 진행하여 실제 URFC에의 적용 가능성을 살펴보았다. 앞서 언급한 바와 같이 Fig. 1과 같은 URFC-ADT protocol을 이용하여 Pt-3/RuO2에 대해 주기적으로 정전류 기반 ORR과 OER을 유도하였고 이러한 가속 실험 전후로 각각 ORR, OER LSV 분석을 진행하여 촉매의 열화 정도를 파악하였다(Fig. 8). URFC-ADT protocol 전후로 측정된 ORR LSV 곡선에서는 반파전위 변화를 기준으로 판단하였고 OER LSV 곡선에서는 η10을 비교하였다. Fig. 8(a)에서 Pt-3/RuO2의 URFC-ADT protocol 전후 ORR은 반파전위가 67.3 mV negative shift하였음을 확인하였고 Fig. 8(b)의 OER 분석에서는 η10이 11.9 mV만 증가하는 것을 확인하였다. 대조군 상용 Pt/C 촉매의 경우 URFC-ADT protocol 이후 ORR, OER은 각각 negative, positive polarization이 일어나지 않아 활성 측정이 불가능하였다. 실제로 Pt/C에 대한 ADT 중 산화 전류 구간에서 지속적으로 전압이 증가하는 것을 확인하였고 이후 수행된 환원 전류 구간에서도 전압이 증가하는 것을 확인하였다. 이는 OER 반응을 통해 Pt 촉매 표면이 산화하고 이후 ORR 반응에서 ORR을 효과적으로 유도하지 못하여 이 과정이 반복되면서 촉매가 열화하는 것으로 생각된다. 이러한 이유로 URFC-ADT 이후 측정한 ORR, OER에서 성능이 확인이 되지 않는 것이다. RuO2를 포함한 Pt/RuO2 복합 촉매에서 ORR 반응에 대한 상대적으로 낮은 열화율을 보이는 이유는 hygroscopic한 성질을 갖고 있는 RuO2에 의하여 상대적으로 물 분해 과정이 원활하고 Pt 촉매에 산화피막이 형성되는 것을 방지하며 이후 ORR 반응에서 여전히 높은 활성을 나타내기 때문이다. 한편 OER 측면에서도 낮은 열화율을 보이는데 이는 Pt의 도입이 OER이 일어날 동안 금속 Ru의 안정성을 향상시켰기 때문이며, 그 이유는 전해질에 Ru보다 Pt가 덜 용출되기 때문이다20-22).

Pt-3/RuO2 촉매의 URFC 적용 가능성과 활용성을 추가로 판단하기 위하여 URFC RTE를 측정하였다 (Fig. 9). 앞서 언급한 바와 같이 URFC RTE는 같은 전류 밀도 대비 연료전지 모드와 수전해 모드에서 얻은 전압으로 구할 수 있는데 본 연구에서는 촉매의 고유한 활성 및 성능을 정확하게 평가하기 위하여 0.5 mA/cm2를 측정 기준으로 하여 다음의 수식을 이용하였다.

| (1) |

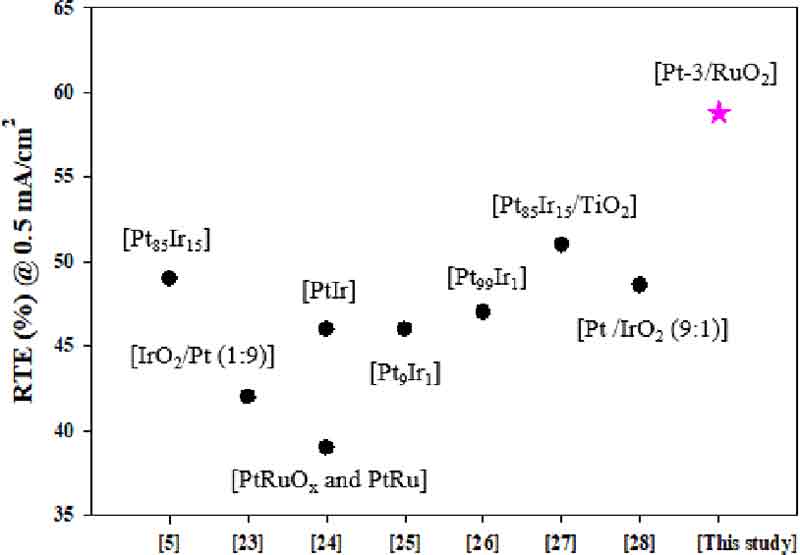

Pt-3/RuO2의 RTE는 58.9%로 확인되었다. URFC의 RTE는 시스템 구성, 온도, 압력 및 수전해와 연료전지 반응 효율에 모두 영향을 받고 통상적으로 40-60% 범위를 갖는다. 본 연구에서 합성 제작한 Pt/RuO2 복합 촉매의 RTE는 기존 선행 연구에서 동일한 조건에서 측정된 결과를 상회하는 값으로 URFC 산소극 양기능성 촉매로서 충분히 활용 가능성이 있다고 볼 수 있다5,23-28).

4. 결 론

proton exchange membrane (PEM) 기반 URFC 단위전극 시스템에서 활성이 높고 내구성이 뛰어난 양기능성 산소극 촉매 개발을 하였다. 상대 조성이 서로 다른 Pt/RuO2 복합 촉매를 합성하여 결정성 분석과 전자현미경 분석을 수행하였고 전기이중층 전류의 크기로부터 도출된 ECSA 분석 및 OER, ORR 분극 실험을 진행하여 5:5의 상대 조성을 갖는 Pt-3/RuO2가 양기능성 산소극 촉매로 가장 적합함을 확인하였다. 합성된 Pt-3/RuO2는 ORR에 대하여 가장 높은 반파 전위(0.723 V)를 갖고 pseudo 2-electron 반응을 반응 속도 결정 단계로 하여 4-electron ORR을 효과적으로 유도함을 확인하였다. OER에 대해서도 가장 낮은 η10 (261 mV)과 Tafel slope (89.24 mV/dec)를 갖고 있음을 확인하였다. CV-ADT와 URFC-ADT 분석을 통해 촉매가 URFC 반응을 경험하였을 때 장기적으로 안정적인 활성을 유지하고 있음을 확인하였다. 특히 Pt-3/RuO2의 URFC-RTE는 58.9%로 확인되었는데 이는 기존 문헌에서 보고된 RTE보다 높은 값이다.

본 연구를 통해 URFC용 Pt/RuO2 복합 촉매의 설계 및 제작에 있어서 가장 최적화된 촉매의 상대 조성을 확인할 수 있었고 이로부터 합성된 촉매는 실제 URFC 구동 환경을 가정한 활성 평가에서 모두 우수한 성능을 나타냄을 알 수 있었다. 또한 장기 구동에 따른 안정성 역시 선행 연구 결과와 비교하였을 때 경쟁력을 갖고 있음을 확인하였다.

Acknowledgments

본 연구는 산업통상자원부(MOTIE)와 한국에너지기술평가원(KETEP) 에너지인력양성사업(No. 20224000000080) 및 한국산업기술진흥원(KIAT)의 스마트 특성화 기반구축사업(No. P0021217)의 지원을 받아 수행한 연구 과제입니다.

References

-

H. Y. Jung, “Understanding of polymer electrolyte membrane for a unitized regenerative fuel cell (URFC)”, Applied Chemistry for Engineering, Vol. 22, No. 2, 2011, pp. 125-132.

[https://doi.org/10.14478/ace.2011.22.2.125]

-

Y. Wang, D. Y. C. Leung, J. Xuan, and H. Wang, “A review on unitized regenerative fuel cell technologies, part-A: unitized regenerative proton exchange membrane fuel cells”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 65, 2016, pp. 961-977.

[https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.046]

- S. Kim, “Unitized regenerative fuel cell (URFC) for hydrogen manufacture and power generation”, Korean Industrial Chemistry News, Vol. 20, No. 3, 2017, pp. 36-42. Retrieved from https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3524866, .

-

G. C. da Silva, M. R. Fernandes, and E. A. Ticianelli, “Activity and stability of Pt/IrO2 bifunctional materials as catalysts for the oxygen evolution/reduction reactions”, ACS Catalysis, Vol. 8, No 3, 2018, pp. 2081-2092.

[https://doi.org/10.1021/acscatal.7b03429]

-

H. Y. Jung, S. Park, and B. N. Popov, “Electrochemical studies of an unsupported PtIr electrocatalyst as a bifunctional oxygen electrode in a unitized regenerative fuel cell”, Journal of Power Sources, Vol. 191, No. 2, 2009, pp. 357-361.

[https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2009.02.060]

-

F. D. Kong, S. Zhang, G. P. Yin, Z. B. Wang, C. Y. Du, G. Y. Chen, and N. Zhang, “Electrochemical studies of Pt/Ir–IrO2 electrocatalyst as a bifunctional oxygen electrode”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 37, No. 1, 2012, pp. 59-67.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.09.087]

-

S. Rivas, L. G. Arriaga, L. Morales, and A. M. Fernández, “Evaluation of Pt-Ru-Ir as bifunctional electrocatalysts for the oxygen electrode in a unitized regenerative fuel cell”, International Journal of Electrochemical Science, Vol. 7, No. 4, 2012, pp. 3601-3609.

[https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)13981-2]

-

A. Lim, J. Kim, H. J. Lee, H. J. Kim, S. J. Yoo, J. H. Jang, H. Y. Park, Y. E. Sung, and H. S. Park, “Low-loading IrO2 supported on Pt for catalysis of PEM water electrolysis and regenerative fuel cells”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 272, 2020, pp. 118955.

[https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118955]

-

J. Du, J. Quinson, D. Zhang, F. Bizzotto, A. Zana, and M. Arenz, “Bifunctional Pt-IrO2 catalysts for the oxygen evolution and oxygen reduction reactions: alloy nanoparticles versus nanocomposite catalysts”, ACS Catalysis, Vol. 11, No. 2, 2021, pp. 820-828.

[https://doi.org/10.1021/acscatal.0c03867]

-

S. Ravichandran, N. Bhuvanendran, Q. Xu, T. Maiyalagan, L. Xing, and H. Su, “Ordered mesoporous Pt-Ru-Ir nanostructures as superior bifunctional electrocatalyst for oxygen reduction/oxygen evolution reactions”, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 608, Pt. 1, 2022, pp. 207-218.

[https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.09.171]

-

T. Sadhasivam, G. Palanisamy, S. H. Roh, M. D. Kurkuri, S. C. Kim, and H. Y. Jung, “Electro-analytical performance of bifunctional electrocatalyst materials in unitized regenerative fuel cell system”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 43, No. 39, 2018, pp. 18169-18184.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.08.035]

-

S. Song, H. Zhang, X. Ma, Z. Shao, R. T. Baker, and B. Yi, “Electrochemical investigation of electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in PEM water electrolyzers”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 33, No. 19, 2008, pp. 4955-4961.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.06.039]

-

E. Lebègue, S. Baranton, and C. Coutanceau, “Polyol synthesis of nanosized Pt/C electrocatalysts assisted by pulse microwave activation”, Journal of Power Sources, Vol. 196, No. 3, 2011, pp. 920-927.

[https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.08.107]

-

H. S. Kim, S. C. Ryu, Y. W. Lee, and T. H. Shin, “High electrochemical activity of Pt-Cu alloy support on carbon for oxygen reduction reaction”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 30, No. 6, 2019, pp. 549-555.

[https://doi.org/10.7316/KHNES.2019.30.6.549]

-

S. Kim, Y. K. Cho, J. Seok, N. S. Lee, B. Son, J. W. Lee, J. M. Baik, C. Lee, Y. Lee, and M. H. Kim, “Highly branched RuO2 nanoneedles on electrospun TiO2 nanofibers as an efficient electrocatalytic platform”, ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 7, No. 28, 2015, pp. 15321-15330.

[https://doi.org/10.1021/acsami.5b03178]

-

L. Zhu, H. Sun, H. Fu, J. Zheng, N. Zhang, Y. Li, and B. H. Chen, “Effect of ruthenium nickel bimetallic composition on the catalytic performance for benzene hydrogenation to cyclohexane”, Applied Catalysis A: General, Vol. 499, 2015, pp. 124-132.

[https://doi.org/10.1016/j.apcata.2015.04.016]

-

W. Wang, Z. Wang, M. Yang, C. J. Zhong, and C. J. Liu, “Highly active and stable Pt (111) catalysts synthesized by peptide assisted room temperature electron reduction for oxygen reduction reaction”, Nano Energy, Vol. 25, 2016, pp. 26-33.

[https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.04.022]

-

J. E. Won, D. H. Kwak, S. B. Han, H. S. Park, J. Y. Park, K. B. Ma, D. H. Kim, and K. W. Park, “PtIr/Ti4O7 as a bifunctional electrocatalyst for improved oxygen reduction and oxygen evolution reactions”, Journal of Catalysis, Vol. 358, 2018, pp. 287-294.

[https://doi.org/10.1016/j.jcat.2017.12.013]

-

L. J. Moriau, M. Bele, A. Vižintin, F. Ruiz-Zepeda, U. Petek, P. Jovanovič, M. Šala, M. Gaberšček, and N. Hodnik, “Synthesis and advanced electrochemical characterization of multifunctional electrocatalytic composite for unitized regenerative fuel cell”, ACS Catalysis, Vol. 9, No. 12, 2019, pp. 11468-11483.

[https://doi.org/10.1021/acscatal.9b03385]

-

T. Reier, M. Oezaslan, and P. Strasser, “Electrocatalytic oxygen evolution reaction (OER) on Ru, Ir, and Pt catalysts: a comparative study of nanoparticles and bulk materials”, ACS Catalysis, Vol. 2, No. 8, 2012, pp. 1765-1772.

[https://doi.org/10.1021/cs3003098]

-

J. Yi, W. H. Lee, C. H. Choi, Y. Lee, K. S. Park, B. K. Min, Y. J. Hwang, and H. S. Oh, “Effect of Pt introduced on Ru-based electrocatalyst for oxygen evolution activity and stability”, Electrochemistry Communications, Vol. 104, 2019, pp. 106469.

[https://doi.org/10.1016/j.elecom.2019.05.018]

-

S. Cherevko, A. R. Zeradjanin, A. A. Topalov, N. Kulyk, I. Katsounaros, and K. J. J. Mayrhofer, “Dissolution of noble metals during oxygen evolution in acidic media”, ChemCatChem, Vol. 6, No. 8, 2014, pp. 2219-2223.

[https://doi.org/10.1002/cctc.201402194]

-

T. Ioroi, N. Kitazawa, K. Yasuda, Y. Yamamoto, and H. Takenaka, “IrO2-deposited Pt electrocatalysts for unitized regenerative polymer electrolyte fuel cells”, Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 31, 2001, pp. 1179-1183.

[https://doi.org/10.1023/A:1012755809488]

-

S. D. Yim, W. Y. Lee, Y. G. Yoon, Y. J. Sohn, G. G. Park, T. H. Yang, and C. S. Kim, “Optimization of bifunctional electrocatalyst for PEM unitized regenerative fuel cell”, Electrochimica Acta, Vol. 50, No. 2-3, 2004, pp. 713-718.

[https://doi.org/10.1016/j.electacta.2004.02.068]

- S. D. Yim, G. G. Park, Y. J. Sohn, T. H. Yang, Y. G. Yoon, W. Y. Lee, and C. S. Kim, “Development of bifunctional electrocatalyst for PEM URFC”, Journal of Hydrogen and New Energy, Vol. 15, No. 1, 2004, pp. 23-31. Retrieved from https://koreascience.kr/article/JAKO200430360539713.page, .

-

S. D. Yim, G. G. Park, Y. J. Sohn, W. Y. Lee, Y. G. Yoon, T. H. Yang, S. Um, S. P. Yu, and C. S. Kim, “Optimization of PtIr electrocatalyst for PEM URFC”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 30, No. 12, 2005, pp. 1345-1350.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2005.04.013]

-

S. Y. Huang, P. Ganesan, W. S. Jung, N. Cadirov, and B. N. Popov, “Development of supported bifunctional oxygen electrocatalysts with high performance for unitized regenerative fuel cell applications”, ECS Transactions, Vol. 33, No. 1, 2010, pp. 1979-1987.

[https://doi.org/10.1149/1.3484689]

-

W. H. Lee and H. Kim, “Optimization of electrode structure to suppress electrochemical carbon corrosion of gas diffusion layer for unitized regenerative fuel cell”, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 161, No. 6, 2014, pp. F729-F733.

[https://doi.org/10.1149/2.071406jes]